私たちの宗派 -真宗大谷派-

| 本尊 | 南無阿弥陀仏(阿弥陀如来立像) |

|---|---|

| 宗旨 | 浄土真宗 |

| 宗祖 | 親鸞聖人 1173年~1262年 |

| 経典 | 浄土三部経 『仏説無量寿経』(大経) 『仏説観無量寿経』(観経) 『仏説阿弥陀経』(小経) |

| 本山 | 東本願寺(真宗本廟)京都市 |

| お勤め | 正信偈、念仏、和讃、回向 |

| 教え | 本願を信じ、念仏申さば、仏になる |

| 宗風(生活習慣) | 礼拝 毎朝ご本尊に礼拝し、一日を始めよう。 聞法 念仏の教えを聞き、同朋(とも)を見いだそう。 正信 迷信に惑わされず、確かな人生を歩もう。 |

本山 東本願寺

親鸞聖人ってどんな人?

浄土真宗宗祖 親鸞聖人

今から800年前、親鸞聖人が90年の生涯を歩まれたのは、平安貴族の政治が終わりを告げ、武家政治の時代を迎えて、戦乱・疫病・飢饉が続く激動の時代でした。

そんな困難な時代に生まれ、幼い時に両親と別れ、9歳で出家し、比叡山での修行に励みます。その修行とは煩悩を断ってさとりを得るというものでした。しかし20年という長い間厳しい修行を積んでも、それを成し遂げることはできませんでした。

どれだけ修行しても煩悩が沸き起こってくるのでした。「本当の救いとは何か?」親鸞聖人は苦しみました。

苦悶の日々は、やがて法然上人との出会いを促します。「煩悩をもったままでよい。ただ念仏して阿弥陀仏にたすけられなさい」という教えに出遇うのです。

煩悩の身が大切だとは思えない親鸞聖人に、法然上人は「念仏を称えれば、阿弥陀仏はそのままのあなたを救ってくださるのです」と語りかけました。

縁があれば悪い心が起こり、互いに傷つけあうことでしか生きられないのが私たち人間である、そのような人間という存在を阿弥陀仏は平等に悲しみ、だからこそ救われてほしいと願い続けてくださっている。あなた自身の煩悩の身をとおして、その仏の心(本願)に出遇って生きていきなさい、と。

縁があれば悪い心が起こり、互いに傷つけあうことでしか生きられないのが私たち人間である、そのような人間という存在を阿弥陀仏は平等に悲しみ、だからこそ救われてほしいと願い続けてくださっている。あなた自身の煩悩の身をとおして、その仏の心(本願)に出遇って生きていきなさい、と。

この教えに出遇った時の親鸞聖人のよろこびは、「たとえ法然上人にだまされて、念仏して地獄に落ちたとしても、少しも後悔はいたしません」と『歎異抄』に伝えられています。

一方、念仏の教えは、既成仏教界から危険視され、ついには朝廷から法然上人と門弟に厳しい弾圧が加えられました。なかには死罪になったものもおり、親鸞聖人も僧籍を剥奪され、越後(新潟県)へ流罪となったのです。

流罪の地・越後で数年間を過ごした後、親鸞聖人は家族とともに関東の地に移ります。越後・関東での20数年間は、汗と土にまみれて懸命に生きる人々と暮らす日々でした。厳しい生活を共にしつつ、どんな人もこの身の尊さと厳粛さを見いだして生きていく、これが、親鸞聖人が生涯をかけて求め続けていった念仏の道でした。

親鸞聖人は晩年に京都に帰り、その後、和讃などの多くの著作や門弟への手紙などを精力的に執筆され、教えを伝えられました。なかでも主著『顕浄土真実教行証文類(教行信証)』は、人類救済の聖典として、その力強い筆跡とともに、現代まで伝えられています。

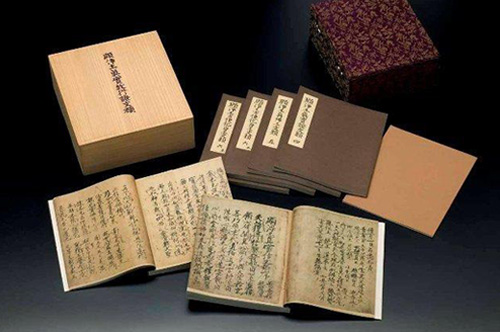

顕浄土真実教行証文類(教行信証)

東本願寺真宗会館 情報誌『Prati(プラ・ティ)』の文章に加筆したものです。

『正信偈』にふれる

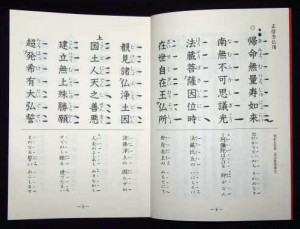

正信偈勤行本

『正信偈』について

『正信偈(正信念仏偈)』は、親鸞聖人によって著された仏教讃歌です。全体は七言・六十行・百二十句の漢詩の様式になっていて、主著『顕浄土真実教行証文類(教行信証)』の「行巻」に収められています。

前半は、『仏説無量寿経』によって明らかにされている念仏(南無阿弥陀仏)のいわれが説かれ、後半にその教えを受け継ぎ伝えてきたインド・中国・日本の7人の祖師たち(龍樹・天親・曇鸞・道綽・善導・源信・源空)の歩みとその教えが讃嘆されています。

蓮如上人(本願寺八世)の時代以降、『和讃』とともに仏前の勤行に用いられるようになり、朝夕の勤行としても読誦されています。

『正信偈』の原文と現代語意訳

『正信偈』は親鸞聖人の仏教(念仏)讃歌であり、私たちへのメッセージでもあります。原文と現代語意訳から、その深いお心にふれてまいりましょう。

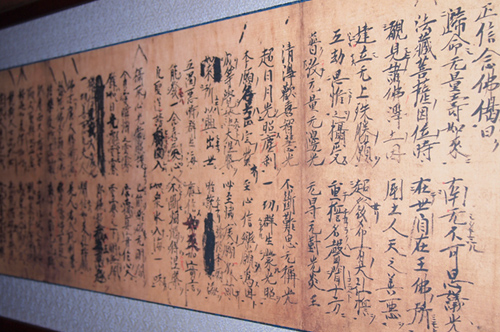

『正信偈』書写用見本

お釈迦さまの説法を聞かれた弟子たちが、そのお言葉を確かめ合いながら書き記されたものが経典です。その経典を後世に伝えていく願いをもって、古来から仏教徒の手によって「写経」が行われてきました。『正信偈』を書写することによって、一文字一文字にこめられた親鸞聖人のお心と先人の願いにふれていきたいものです。

> 『正信偈』書写用見本はこちら(PDF A4横一段)

> 『正信偈』書写用見本はこちら(PDF A4横二段)

※文字の行間は市販の一般的な写経用紙の罫に合わせてあります。市販の写経用紙または半紙などをご利用ください。

正信偈・親鸞聖人真筆

正信偈・親鸞聖人真筆

東本願寺出版部からは、『書いて学ぶ親鸞のことば』シリーズなど、さまざまなお聖教の解説書が発行されています。ご参考にどうぞ。

> 東本願寺出版部「読みま専科TOMOぶっく」はこちら

よむ法話

浄土真宗の寺院には必ず仏法聴聞の場が開かれています。ぜひお近くの寺院で仏縁を結ばれますよう念じております。足を運んで自分の耳で聴聞していただくことが大切なことですが、それが難しい方のためにこちらのコーナーでは専行寺の所属している真宗大谷派東京4組などの法座の講演録を掲載しています。どうぞご味読ください。

【よむ法話 その1】

宗祖親鸞聖人750回御遠忌 東京4組お待受け大会記念講演(2010年10月2日)

「今、いのちがあなたを生きている-真のよりどころを求めて-」

一楽真 先生(大谷大学教授)

「真宗の教え」についてさらに詳しく学びたい方は、東本願寺のコンテンツをご覧ください。

> 東本願寺ホームページ「真宗の教え」はこちら