人生の節目に

初参式(赤ちゃん初参り)

新たないのちの誕生を祝い、これからの人生を仏さまの慈悲につつまれて歩んでいけるよう念じてお参りします。子どもの誕生は同時に親の誕生でもあります。それぞれの出発点として、ご家族そろってお祝いいたしましょう。

※初参式の期日は一般的には生後100日目を目安としていますが、日にこだわる必要はまったくありません。赤ちゃんの体調や気候などを考慮して候補日を決め、お申込みください。

※冥加金 布施(おこころざし)

《 初参式 式次第 》

1) 開式のことば

2) 表白

3) お勤め

4) 念珠授与

5) 献花・焼香

6) お祝いのことば

7) 閉式のことば

8) 記念品贈呈

(所要時間 約25分)

仏前結婚式

本堂の荘厳な雰囲気のなかで結婚式を執り行います。数限りないご縁によって結ばれたことを確かめ合い、仏さまの教えをよりどころとして夫婦として歩んでいくことを仏前で誓います。

※東本願寺真宗会館(練馬区)での挙式も可能です。また、ホテルなどの結婚式場への出張もいたします。お気軽にご相談ください。

※打ち合わせ・リハーサルをおこないます。お申込みは3ヶ月前までにお願いします。

※冥加金 布施(おこころざし)

《 仏前結婚式 式次第 》

1) 入堂

2) 開式のことば

3) 総礼(合掌礼拝)

4) お勤め

5) 表白

6) 司婚のことば

7) 誓いのことば

8) 念珠授与

9) 新郎新婦焼香

10) 式杯

11) 乾杯

12) 祝辞

13) 総礼(合掌礼拝)

14) 閉式のことば

(所要時間 約45分)

◆このほか「成人式」「金婚式」「銀婚式」の奉告。「長寿祝」(還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿・百寿)。建築の「起工式」「上棟式」「竣工式」など、お気軽にご相談ください。

帰敬式(法名授与式)

「おかみそり」とも呼ばれ、仏・法・僧の三宝に帰依し、仏教徒(真宗門徒)として歩んでいくことを仏前に誓う大切な儀式です。

受式されますと「法名」が授与されます。「仏の教えをよりどころとして、賜ったいのちを精一杯生きる」ブッディスト・ネーム(仏教徒としての名前)です。一般的に「法名」も他宗における「戒名」も亡くなった時にいただくものと受けとめられていますが、今ここに生きる私たちが生死をつらぬいて名のっていくお名前なのです。

名実ともに仏教徒としてのスタートラインに立ちましょう。

※東本願寺(真宗大谷派本山・京都市)や東本願寺真宗会館(練馬区)で受式することもできます。詳細はお寺までおたずねください。

※お寺での受式が不可能な方は、自宅や施設での受式も可能です。

※冥加金 3万円以上(本山冥加金1万円を含む)

《 帰敬式式次第 》

1) 仏教讃歌斉唱

2) 表白

3) 三帰依文

4) おかみそり

5) 法名授与

6) 誓いのことば

7) お勤め

8) 祝辞

9) 仏教讃歌斉唱

(所要時間 約45分)

入仏法要(ご本尊ご移徙)

ご本尊を新たにお迎えしたり、お仏壇の新調や移動をした場合には、入仏法要(ご本尊ご移徙)をお勤めします。

ご本尊を新たにお迎えしたり、お仏壇の新調や移動をした場合には、入仏法要(ご本尊ご移徙)をお勤めします。

自宅に礼拝の場が設けられ、家庭生活がそのまま仏道の道場となっていく出発点のおめでたい法要です。自宅に住職を招いてご一緒にお勤めします。

お仏壇とはご本尊を安置する箱をさします。私たち真宗門徒はご本尊に重きをおいて「お内仏」と呼びならわしてきました。「信は荘厳から」という言葉の通り、お仏壇を正しくお荘厳して礼拝・聞法の生活を送り、仏さまから自分にかけられている深い願いを聞きたずねる念仏の生活を大切にしてきました。

亡くなっていかれたご先祖方も尊い導きをしてくださる仏さまです。単なる先祖壇としてではなく「お内仏」として大切にお参りさせていただきましょう。

※浄土真宗のご本尊は「南無阿弥陀仏(阿弥陀如来立像)」です。ご家庭のお内仏の場合にはご絵像を安置されるのが一般的です。お寺を通じて本山・東本願寺からお迎えしましょう。

※お内仏はそれぞれの家庭の礼拝施設ですから、独立して所帯を持たれた時にお迎えするのが本来です。ご葬儀の執行後にお迎えする場合にも、お仏壇の選定など、慌てることなくじっくりご相談の上お決めください。

※お仏壇を求める時期や安置する場所・方角について、さまざまな迷信が語られていますが、そのような迷信にとらわれる必要はまったくありません。思い立たれた時に求め、落ち着いて礼拝できる場所を選んで安置しましょう。

※必ずしも仏壇(箱)は必要ありません。住宅事情により家具や棚の上などに安置される場合は、簡易型の「三折本尊」をお薦めします。お子さん・お孫さん、介護施設におられる方など、離れて暮らすご家族にも礼拝の生活を送ってもらいたいものです。

> ご本尊とお脇掛のご案内(礼金・寸法など)はこちら

建碑式(墓碑新設竣工式)

墓碑を新たに建立した際にお勤めします。

浄土真宗では、墓石の正面に「南無阿弥陀仏」や「倶会一処(倶に一処に会する)」などの仏語を刻みます。それはお墓が単なる納骨所ではなく、本堂やお内仏(仏壇)と同じように、仏さまの教えに出会う場所であることを示しているのです。東京近郊では「○○家之墓」と刻まれた墓碑も見られますが、新しく建立される場合には上記の刻字をお薦めしています。

《墓参の心得》

亡き人を真に仏さまとして手を合わせていくには、遺された私たち自身が仏教に出会うことがなくてはなりません。その出会いがそれぞれの宗教心を深め、礼拝の心を生み出すといえましょう。

「生まれた意義と生きる喜びを見いだし、確かな人生を歩んでほしい」仏さまは常にこのように願い、呼びかけておられます。その呼びかけに応じた姿が、南無阿弥陀仏を申すことであり、仏さまの教えを帰依処(依りどころ)として生きるという表白なのです。

墓前では、心静かに合掌礼拝してお念仏を申し、愛しい人を憶念しつつ私自身にかけられている願いを深く受け止めたいものです。

葬儀

深い縁に結ばれて人生をともに歩んできた方との、最後のお別れの儀式。亡き方からの「無言の説法」を聞き届け、お勤めや法話を通して自分自身の生きざまが教えに照らされていく尊い場です。

セレモニーホールなどの式場を使用することが主流になっていますが、ご家族中心の少人数の葬儀であれば、ご自宅で簡単なお飾りをしてお勤めすることもできます。

また、寺には本堂の飾りや仏具を生かした専用葬儀壇もありますのでご利用ください。

本堂の葬儀式場ご使用について

《規 模》本堂60席(いす可動)家族葬から約80名までの会葬が可能。

《使用料》20万円(専用葬儀壇・仏具一式・本堂、書院などの借用礼)

【「直葬」は葬儀ではありません!】

東京近郊では近年、通夜のお勤めを省略してしまったり、火葬場の炉の前でのごく短いお勤めを「直葬(ちょくそう)」と称して勤めるなど、葬儀の簡素化が見受けられます。儀式そのものを省略するようなことは、葬儀本来の意義を大きく損なうことになってしまいます。

ご親族中心の少人数の葬儀であっても、儀式を通じてお経や法話にふれ、仏縁を深めていただくことが何より大切なことです。質素であったとしても、心のこもった葬儀をお勤めし、尊い時間を過ごさせてさせていただきましょう。

※葬儀については、法名や費用のご心配をされている方のご相談も多くお受けしています。どんなことでもお気軽にご相談ください。

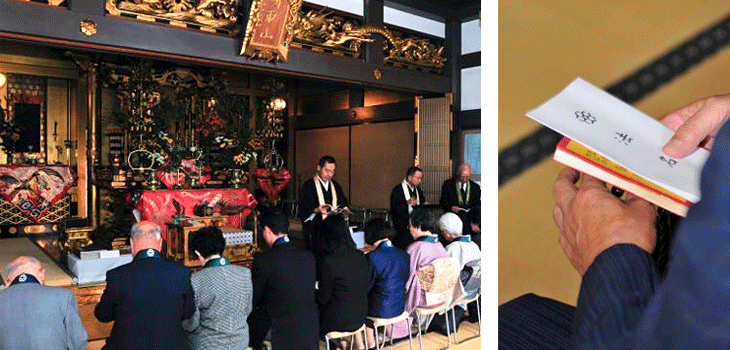

法事

法事は亡き方のご命日を機縁として、私たち一人ひとりが仏法に遇わせていただく仏事です。

浄土真宗の法事の原点は、報恩講(宗祖親鸞聖人のご命日に勤められる仏事)にあります。

宗祖が念仏の教えをあきらかにしてくださり、そして私たち自身がその教えに会いえた報恩感謝の念を、親鸞聖人のご法事として勤めてまいりました。私たちの身近な方々のご法事にも、この報恩講と同じ心が流れているのです。

月ごとのご命日を「月忌(がっき)」、年ごとの当月当日のご命日を「年忌(ねんき)」または「祥月命日(しょうつきめいにち)」と呼びます。特に百ヶ日から一周忌(亡くなられて満一年後)、三回忌(満二年後)、七回忌(満六年後)・・・五十回忌(満四十九年後)、以後五十年ごとに勤められるのが「年回法要」です。(下記表参照)

| 1周忌 | 令和6年(2024年) | 3回忌 | 令和5年(2023年) |

| 7回忌 | 平成31年/令和元年(2019年) | 13回忌 | 平成25年(2013年) |

| 17回忌 | 平成21年(2009年) | 23回忌 | 平成15年(2003年) |

| 25回忌 | 平成13年(2001年) | 27回忌 | 平成11年(1999年) |

| 33回忌 | 平成5年(1993年) | 37回忌 | 昭和64年/平成元年(1989年) |

| 43回忌 | 昭和58年(1983年) | 47回忌 | 昭和54年(1979年) |

| 50回忌 | 昭和51年(1976年) | 100回忌 | 大正15年/昭和元年(1926年) |

| <期日> 法要は原則としてご命日当日にお勤めします。お内仏(仏壇)の法名軸・過去帳でご命日をご確認のうえお申し込みください。土曜日・日曜日・祝日には法要が集中しますので、お早めにお問い合わせくださいますようお願い致します。 < 携行品 > 念珠(数珠)・勤行本をご持参ください。(寺に貸出用もあります) < おとき > 寺でお斎(食事)をとられる場合、仕出し料理店も紹介します。各自でお持込みやお手配をいただいても結構です。部屋の準備のため事前に人数をご連絡ください。 < ご寄進 > 法要記念の仏具などをご進納くださる方は、事前にご相談をいただければ幸いです。 ※ご自宅のお内仏にも参勤します。 祥月や月忌・報恩講・お彼岸・お盆などにおうかがいします。 |

|||

【オンライン仏事】

海外勤務やご体調などのご事情により「オンラインでの仏事」を希望される方はお気軽にご相談ください。(「お問い合わせフォーム」からどうぞ)

【 年回法要 】

本堂での住職の勤行・法話をウェブ会議サービス「Zoom」で中継し、自宅のお内仏(仏壇)の前でPCやスマホの画面を見ながらご参拝いただきます。事前の打ち合わせを行ない、勤行本など不足するものがあれば寺からお送りします。

【 通夜・葬儀 】

式場での通夜・葬儀などの儀式や出棺等の映像を、参列できなかった方に中継しご参拝いただきます。設営・配信は葬儀社を交えてご相談いただきます。

※オンラインが初めての方もどうぞお気軽にご相談ください