お知らせ

林家正雀さん・工藤煉山さん 来たる!

2016年12月10日

2017年お正月の行事は、元日恒例の「修正会」に続き、9日(成人の日)に「新春法会」が開催されます。林家正雀師匠とお弟子さん方、そして都山流尺八家・工藤煉山さんがお越しくださいます。どうぞお楽しみに!皆様ぜひお誘い合わせてお出かけください。

※詳細はこちら→新春法会2017

林家正雀 師匠

林家正雀 師匠

工藤煉山 さん

工藤煉山 さん

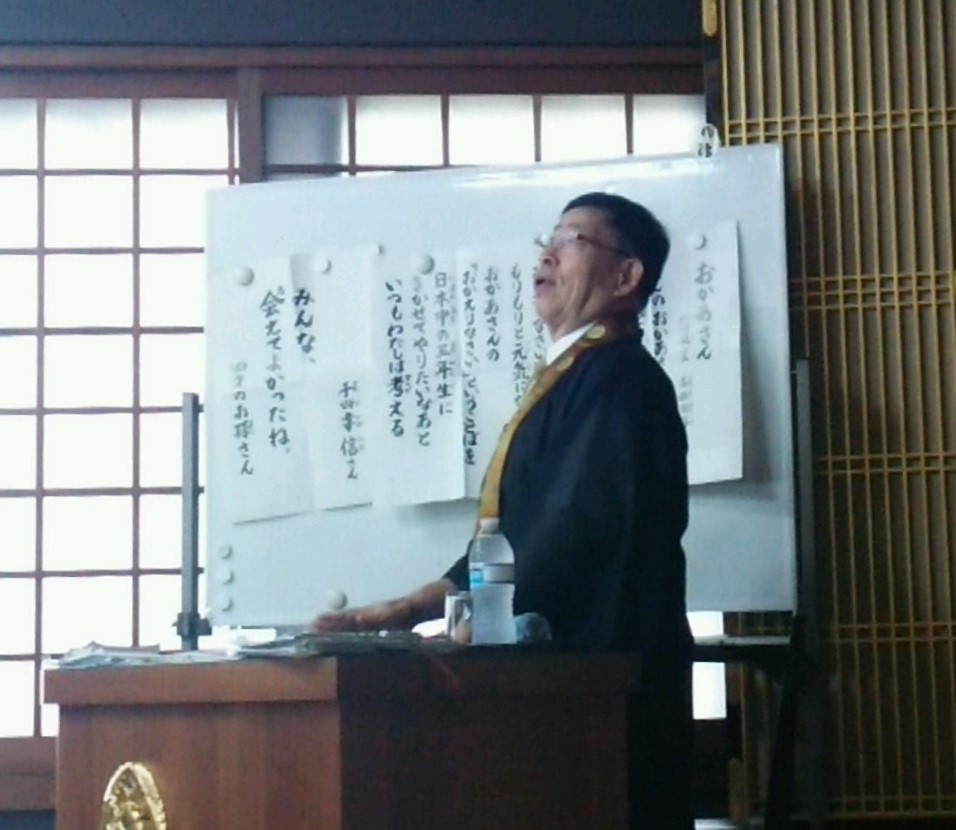

「仏教入門講座」が開催されました。

2016年12月10日

12月8日(木)

「仏教入門講座」が開催されました。ご法話は海法龍 先生。「正信偈のこころ」をテーマにお話しいただいています。今回もインドの龍樹菩薩(ナーガールジュナ)の教えを手がかりにお話しいただきました。

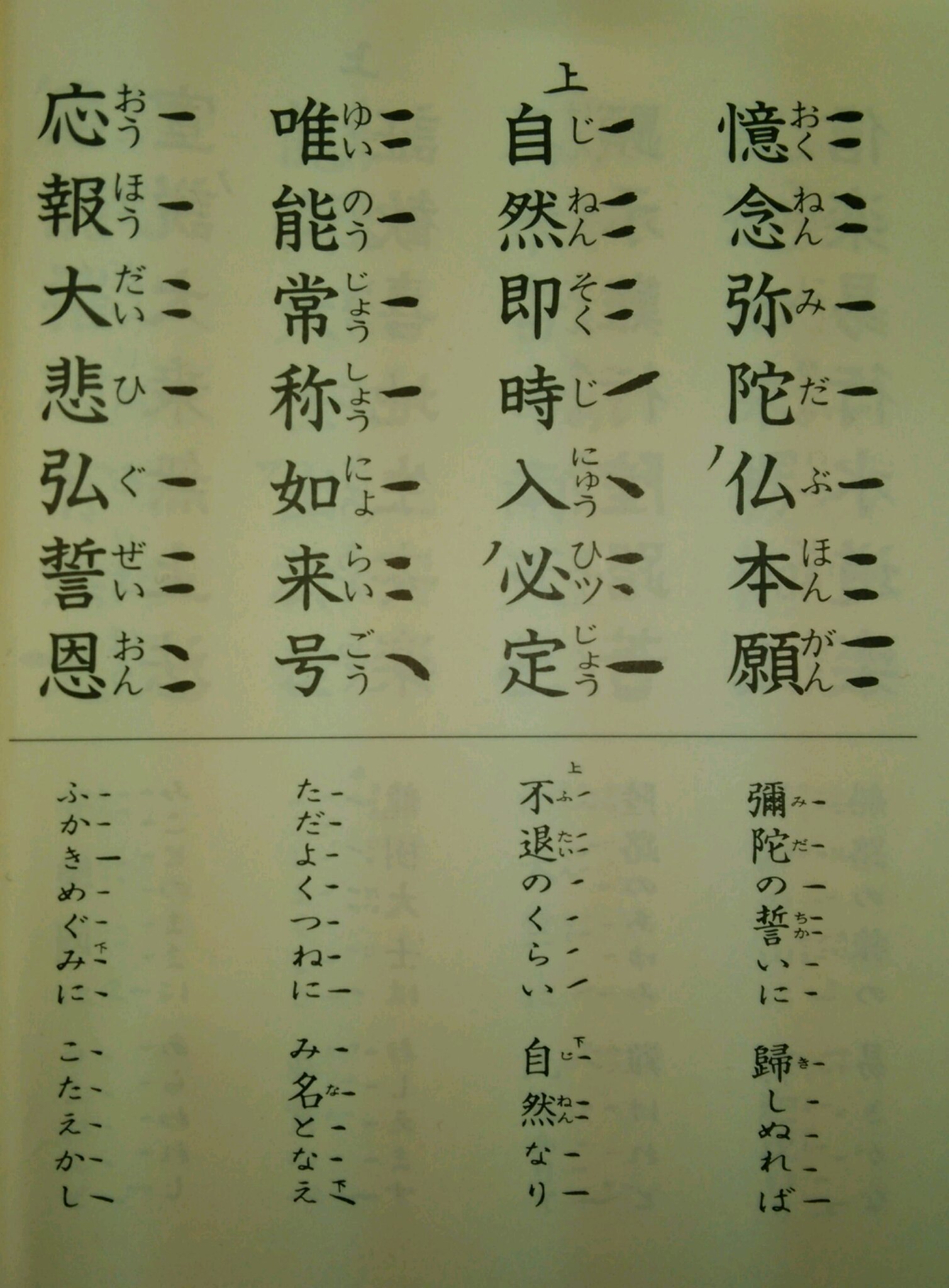

『正信偈』のおことば

「憶念弥陀仏本願・自然即時入必定・唯能常称如来号・応報大悲弘誓恩」

(弥陀仏の本願を憶念すれば、自然に即の時、必定に入る。ただよく、常に如来の号を称して、大悲弘誓の恩を報ずべし、といえり。)

【意訳】・・・(龍樹菩薩は)だから、仏の願いを忘れず、心に思い念じるならば、その時、願いのはたらきで、おのずからすぐに必ずさとりを約束され、退かない身と定まる。ただよくつねに仏の名を称えて、大きな悲願の恩恵にこたえていくことが大切である。このようにいわれました。

【法話聞書】

・親鸞聖人は「さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべし」と仰られました。縁によって、いかなることもしてしまう私たちであると。そしてどうなるかというと、人と人とが切り裂かれていくんです。その人間存在というものが悲しまれている。「大悲」の「悲しい」という字は「非」の「心」と書きます。「非」という字は、背中と背中同士で向き合っている姿、背きあっている、拒否しあってる姿を現しています。拒否している心が悲しいという文字になっているんですね。漢字に深い意味がこめられているのでしょう。

・本願の広い世界とは何か。私たちにかけられているその願いは、選り好みして、ここには願いをかけるけれども、ここにはかけないというような願いではない。それを「摂取不捨(せっしゅふしゃ)」摂めとって捨てずの心と教えられます。専行寺さんの山号は「摂取山」ですね。こちらの住職も私もご縁のあった竹中智秀先生は、そのお心を「選ばず・嫌わず・見捨てず」と仰いました。それが如来の心です。「憶念」ですから、その如来の心を忘れないということ。私たちも憶念されているのです。その心に触れると、私たちはいかに「選び・嫌い・見捨てる」ような生き方をしているかということが知らされるのです。問いかけられるのです。

・お経の言葉は、南無阿弥陀仏の言葉は、私たちにとって本来を示す問いかけの言葉です。本来を示して、私たちの心がそこからいかに遠いところで生きているかと教えられるのです。本来に帰ることができるかというと、なかなか帰ることはできません。「選ばず・嫌わず・見捨てず」と言われて、そうかなと思っても、さぁ今日から「選ばず・嫌わず・見捨てず」でいきますと。本当に生活の中で、対人関係の中でできるかというとできませんね。だからこそ問いかけられ続けるのです。これをできるようにしていこうというのが「難行」(聖道門仏教)ですが、しかし「易行」(浄土門仏教)の私たち真宗門徒も同じものを持っているんですね。法話を聞いて「私はまだまだです。いつかは〈選ばず・嫌わず・見捨てず〉という世界をいただかなければなりませんね」と。そういう聞き方になるんですね。聞いてつかもうとするんです。「自分を向上させるために聞法します」と仰る方もおられますが、実は方向が反対ですね。「向上したい」というところに何が隠れているかというと野心ですよ。向上して良くなった顔をして評価されたい。そういうものが私たちの中に隠れているんです。だから、私たちは憶念さえできないんですよ、本当は。都合のいい時は思い起こすけれど、都合の悪いときは忘れているんですから。でも、そういう人間の姿に目を開いてほしいと南無阿弥陀仏というお言葉が願いをもって私たちに届けられているわけです。南無阿弥陀仏にふれるということは願いを聞くということなんですね。(文責・専行寺)

〈次回予定〉

日時 2016年2月1日(水)15時(終了後は新年懇親会も開催されます)

法話 「正信偈のこころ」海法龍 先生(長願寺住職/首都圏広報誌『サンガ』編集委員)

※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座です。連続講座ですが、途中からでもお気軽にどうぞ。開会前には「ピラティス教室」(申込制)も開催されます。お気軽にご参加ください。

「報恩講」が勤められました。

2016年11月05日

11月3日(木)文化の日

宗祖親鸞聖人の「報恩講」が勤められ、大勢の皆様がお参りくださいました。ご法話は専行寺の仏教入門講座にもご出講いただいている海法龍先生(真宗大谷派首都圏教化推進本部本部員・長願寺住職)。「聞法の生活―親鸞聖人の教え―」をテーマにお話しいただきました。

第二部は工藤煉山さん(都山流尺八演奏家・コンテンポラリーユニット「SARUME」主宰)による尺八演奏。歌声のように多彩で奥深い音色が本堂に響きわたりました。

〈法話聞書〉

「報恩感謝」という言葉は大事な言葉ですが、先ほども「都合感謝」になっているのではないかというお話がありました。親鸞聖人の仰られる「感謝」は、文字通り「謝りを感ずる」ということです。教えにふれる中で「自分の生き方がこれで本当にいいのかな?」ということを生活の中で問いかけられるのです。謝りを感じるような生活が開かれてくるのです。「聞法生活」とは私の生活を法に聞くのです。「聞光力」ということを教えられます。言葉のはたらきを光に喩えているのです。光に聞く、そこに力が生まれるんです。仏教の言葉を前に呼びかけられ願われているのです。謝りを感じるという世界を自らのうちに開いてほしいという願いです。

先日ノーベル医学生理学賞を受賞した大隅良典先生がじっくり基礎研究をする環境がなくなりつつあるという危機感を述べておられました。建物も基礎がしっかりしていないと「砂上の楼閣」です。私たちの人生も一緒ですね。私たちの基礎、足はどこに立っているかという問いが大切なのです。

蓮如上人の「白骨の御文」に「おおよそはかなきものは、この世の始中終、まぼろしのごとくなる一期なり」とあります。この人生は決して幻ではないのに、幻のようにしてしまう私たちがいます。「露と落ち、露と消えにしわが身かな。なにわのことは夢のまた夢」秀吉の辞世の句ですが、底辺からはい上がって権勢を誇った秀吉が、死んでも死にきれないと言っているんですね。「自分は本当に生きてきたとはいえないのではないか」人生の最後にそういう問いを持ったのでしょう。そこに人間の共通する姿がある。「あるがまま」ということを見失って生きているのです。聞法によって、誰にでも共通する基礎・足元を教えられる。どこに立って生きているのか、と。

「如」とは「あるがまま」。いのちは皆尊いということをあらわす。それが私たちのところに来るから「如来」といいます。私たちが背いているから「如来大悲」。「ほんとう」ということにふれてほしいという呼びかけです。一人ひとりの存在は尊い。しかしそれに背く人間がある。そのことを深く傷み悲しみ、自分自身の姿に目覚めてほしいという願いが生まれ、それが南無阿弥陀仏の教えとなって私たちのところに届いているのです。

※次回の定例法要は、2017年元日に勤められる修正会です。ぜひお参りください。

11月・12月の行事案内

2016年10月16日

11月

◇報恩講(宗祖親鸞聖人755回忌)

11月3日(木)11時~14時(終了後、懇親会)

〈日程〉勤行・お斎(精進料理)・尺八演奏(工藤煉山さん)・法話

〈法話〉海 法龍 先生(長願寺住職 / 真宗大谷派首都圏教化推進本部員)

※専行寺で「活き活き尺八教室」を開催している工藤煉山さん(都山流尺八演奏家・コンテンポラリーユニット「SARUME」主宰)が尺八の演奏を奉納してくださいます。どうぞお楽しみに

※工藤煉山さんのホームページはこちらhttp://www.lenzankudo.com/

◇真宗本廟「両堂等 御修復完了奉告法要」

11月20日(日)~21日(月)京都・東本願寺

オープニング「加賀献木木遣り行列」

※詳細は真宗本廟(京都・東本願寺)のホームページをご覧ください。http://www.higashihonganji.or.jp

◇真宗本廟「宗祖親鸞聖人御正忌報恩講」

11月21日(月)~28日(月)京都・東本願寺

※詳細は真宗本廟(京都・東本願寺)のホームページをご覧ください。http://www.higashihonganji.or.jp

12月

◇お寺でカラダもリフレッシュ!「ピラティス教室」(申込制)

12月8日(木)13時

〈指 導〉竹井景子さん(ピラティス&ジャイロキネシス トレーナー /ダンス インストラクター)

〈参加費〉500円 ※ヨガと同じストレッチ効果とともに、体幹の筋肉を鍛え、脊柱や骨盤も整えていく「ピラティス」。普通に生活しているだけでは失われていく筋力を回復させてくれます。トレーナーの竹井景子さんは専行寺ご門徒のお嬢さんです。一人ひとりにあったトレーニングで指導してくださいます。

※お申込みは専行寺へどうぞ。

◇「仏教入門講座」

12月8日(木)14時30分~16時30分

〈法 話〉「正信偈のこころ」海 法龍 先生(長願寺住職 / 首都圏広報誌『サンガ』編集委員)

〈参加費〉500円

※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座。偶数月開催。

◇「真宗大谷派東京4組同朋会」

12月22日(木)13時30分~17時

〈会場〉西応寺(新宿区須賀町11-4)

〈法話〉「ともに歩み、ひとり歩む」近田聖二 先生(真宗大谷派東京教区教化委員会幹事・顕真寺住職)

◇修正会に向けての「仏具お磨き奉仕」「年末煤払い奉仕」

12月26日(月)10時~12時(作業終了後、昼食)午後は「煤払い」

※作業しやすい服装でお出かけください。昼食は寺で用意します。

※奉仕作業の可能な時間だけのご参加でも結構です。ご協力をお願いします。

「仏教入門講座」と「ピラティス教室」が開催されました。

2016年10月15日

10月13日(木)

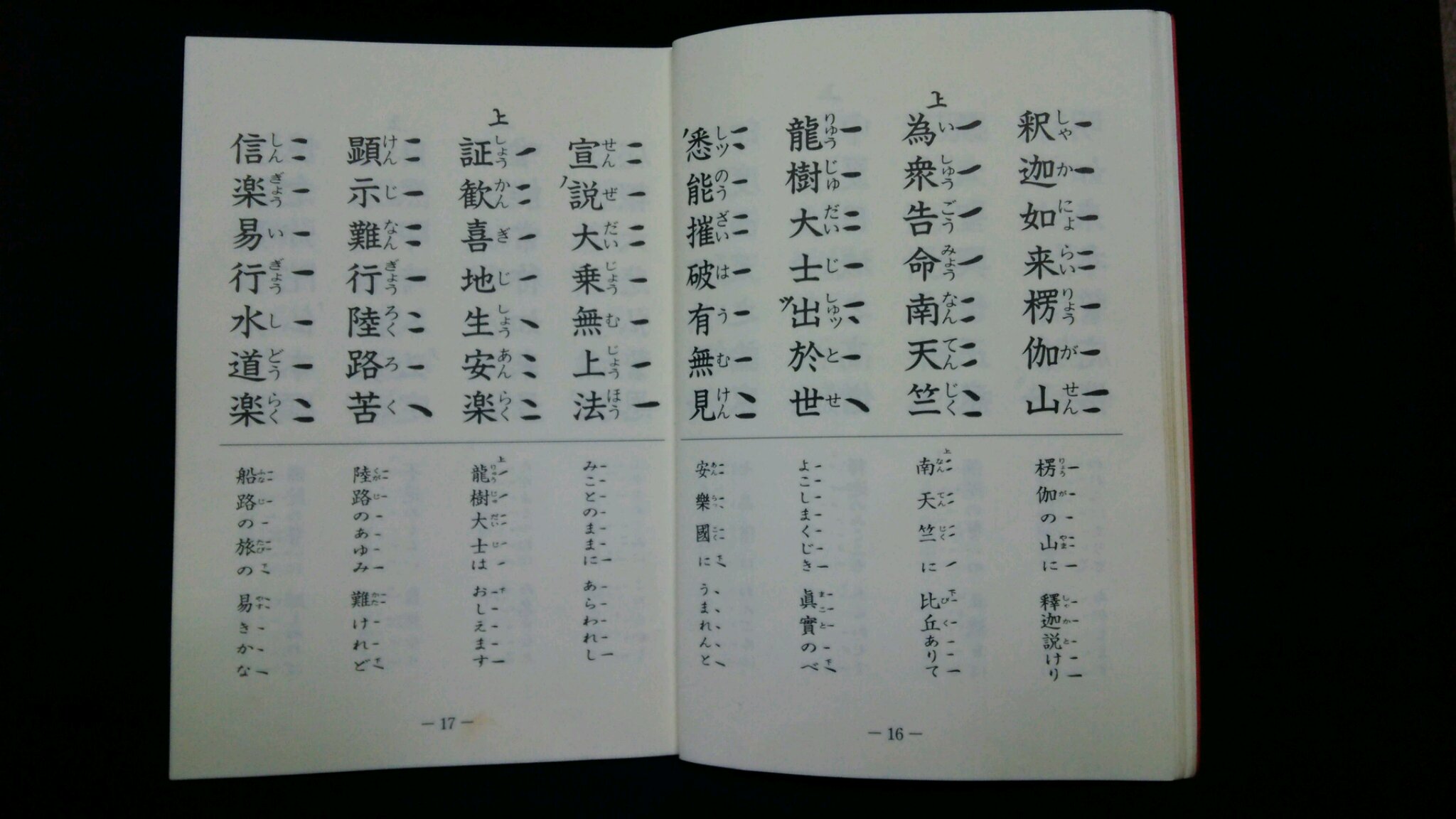

「仏教入門講座」が開催されました。ご法話は海法龍 先生。「正信偈のこころ」をテーマにお話しいただいています。今回もインドの龍樹菩薩(ナーガールジュナ)の教えを手がかりにお話しいただきました。

講座に先立って「ピラティス教室」が開かれました。

〈法話聞書〉

『顕示難行陸路苦・信楽易行水道楽』(難行の陸路、苦しきことを顕示して、易行の水道、楽しきことを信楽せしむ)

【意訳】龍樹菩薩はさとりへの道は二つあると示して、陸路をたった一人で歩く苦しい難行よりも、みんなと共に船に乗って楽しく水上を渡る行き易い道があることを示しました。それは仏の願いの船にまかせて、悩みの海を渡り、さとりの岸に至ることなのです。

・誰でもが皆等しく仏の心に触れていけるものでなくてはならない。そうでなければ仏教は特殊なものになってしまいます。誰でもが皆触れていけるから「易行」と言います。「易しい」とは「難しい」に対しての言葉ではありません。誰でもが触れることができるということ。「陸路」は歩いていかなければならない。「水道」とは船に乗る。乗れたらそこに道が与えられる。どんな道か。それは私たちが生きていく中で「何が大切なのか」ということを教えられていく道です。大乗の法に聞いていく道です。法に触れるということは修行して触れるわけではない。聞くことを通して触れていく道です。誰でも聞けるから「易行」といいます。

・船があることを知れば、そこに乗せていただく世界が開かれる。知らなければ、人間の心は、努力を重ねて特別な自分になっていく「陸路」を歩む。その「難行」が人間には魅力的なんです。「難行の小路」は必ず「できる」「できない」という差別を生む。私たちの歩みは、どうしても優劣・損得・善悪というようなところから抜けることができない。それが私たちの心。

・優劣や損得や善悪を超えて私たちはある。そういう私たちに等しく呼びかけてくださっている教えが「易行の大道」です。「聞信如来弘誓願」。弘く誓われた願い。法に生きてほしいという願いです。「皆等しいいのちを生きている」ということに目を開いて生きてほしい。そのことに背きながら生きている自分をしっかりと見つめてほしい。人間とは愚かな存在、罪深い存在だということを深く知らされて生きてほしい。法に生きるということです。それは誰でもできる「易行」です。「難行」から離れられない私ということですね。

〈次回予定〉

日時 12月8日(木)14時30分から。

法話 「正信偈のこころ」海法龍 先生(長願寺住職/首都圏広報誌『サンガ』編集委員)

※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座です。連続講座ですが途中からでもお気軽にどうぞ。開会前の13時からは「ピラティス教室」(申込制)も開催されます。お気軽にご参加ください。

「秋彼岸法要」が勤められました。

2016年10月15日

9月22日(木)秋分の日

秋の彼岸法要が勤められました。雨の中を大勢の方がお参りくださいました。

仏前で手を合わせてお念仏申すご縁をいただくことは、私たちを導いてくださる諸仏として亡き人と出遇い直す新しい関係の始まりです。竹部俊惠先生(富山 妙蓮寺住職・本願寺横浜別院 前輪番)にご出講いただきました。

〈法話聞書〉

・お彼岸は春分・秋分を中心とした7日間の日本独自の行事です。「彼岸」という言葉は私たちにとってどういう願いが込められた言葉なのでしょうか。真西に日が沈む日です。彼岸とは向こう岸。「波羅蜜多」と音写されたインドの言葉で、生死を超えた真実の世界。「浄土」です。此岸とはこちら岸。「娑婆」と音写されたインドの言葉で、苦しみ堪え忍ぶ場所。「忍土」と意訳されました。そしてもうひとつの意味として、生死輪廻を繰り返すことがらを通して、「お釈迦様が人間を教化する場所」だと。現実社会に生きる人を教化する場所だと教えられるのです。

・今春、本願寺の別院での勤めを終え、横浜から井波に戻った私にこんな言葉をかけてくれた農家のご門徒がありました。

『そうか帰ってきたか。ご苦労なことやったなぁ。こっからが娑婆やぞ』

どういう意味かすぐにはわかりませんでした。私は別院勤めの前は、教員と寺の住職の二足の草鞋を履く生活を長くしていました。44年間ずっと勤め人だったわけです。いわば娑婆の勤めを終えたと思っていた私に、こういう言葉をかけてくれたのです。それは「誰かに指図され、何かの決まりによって動いていた人生はこれで終わりだ。これからは自分自身として、あらためて縁ある人たちとの出遇いの場を大切に歩んでいってほしい」これからがいよいよ娑婆だ、教化される現場なんだと。そんな願いのこもった言葉だといただくことができました。

・「前に生まれん者は後を導き、後に生まれん者は前を訪え、連続無窮にして、願わくは休止せざらしめんと欲す。無辺の生死海を尽くさんがためのゆえなり、と」

(『安楽集』道綽禅師)

導き尋ねるという歩みが「連続無窮」に絶えることなく続いて、仏道が途絶えることがないことを願いますと。そのことによって「無辺の生死海を尽く」すといわれるのです。「生死海」とは迷いの海ということです。仏教では迷いを、輪廻とか流転とか生死といいます。《中略》生死海というのはまさに自分ではまっすぐ進んでいるつもりでいながら、同じ所をグルグル回り、その回っていることにも気がつかない。しかしその迷いの姿を教えられることにより、迷いの世界を目覚めの場所に変えていくということが、「無辺の生死海を尽く」すということです。

迷いというのは、迷っていたことに気づき、目覚めるということがあるからこそ迷いというのです。迷いしかなければ、迷っているとも思いません。《中略》

「無辺の生死海を尽くさん」というのは、迷いだから駄目だというのではありません。迷いが目を覚ます場所に変わるのでしょう。無辺という果てしのない迷いの海です。ですからそれに目を覚ますことも終わりがないのです。「尽くさん」というのは、その終わりのない歩みを表しています。

(法話レジュメより 四衢亮「生死海を尽くす」)

※次回の定例法要は、11月3日(木)文化の日に勤められる「報恩講」です。法話は専行寺の仏教入門講座の講師も務めていただいている海法龍先生(長願寺住職・真宗大谷派首都圏教化推進本部員)。工藤煉山(れんざん)さんによる尺八コンサートも予定されています。ぜひお参りください。

「仏具お磨き奉仕」「輪読会」が開催されました。

2016年09月18日

9月13日(火)

午前中に秋彼岸法要に向けての「仏具お磨き」、午後からは「輪読会」が開催されました。

「仏具お磨き」

本堂に置かれている花瓶やローソクの燭台などの真鍮製仏具をすべて下ろし、ひとつ一つ丹念に磨いていただく奉仕作業です。真鍮ですので磨くと見事に輝きを取り戻します。今回は12名の方々が参加してくださいました。おかげさまでピカピカの仏具で法要を迎えることができます。皆様ありがとうございました。

専行寺では年6回の定例法要の前に「仏具お磨き」をお願いしています。奉仕活動を通して、仏さまをより身近に感じていただければ幸いです。終了後は書院でのランチタイム。もちろんお手伝いいただけるお時間だけのご参加でも結構です。

次回は10月26日(水)10時から。

※作業しやすい服装でお出かけください。昼食は寺で用意します。

※ご奉仕の可能な時間だけのご参加でも結構です。皆様のご協力をお願い致します。

「輪読会」

現在は『同朋新聞』(真宗大谷派発行)『サンガ』(東本願寺真宗会館 首都圏広報誌)などをご一緒に読み、感想を語り合っています。

「・・・39歳、真宗の世界に飛び込んだのはいいが、親鸞の思想は難しかった。特にわからなかったのは『本願』である。一切衆生を救わずんば止まずという阿弥陀如来の願いが、今、私にも届いているというのだ。阿弥陀如来の方から私を救いたいというのは一体どういうことなのか。大無量寿経の本願の物語をどう受け止めていいのか正直とまどった。そんな時、蓮如上人の『我が身をば法にひてておくべき』という言葉をたまたま耳にした。時代は違えども蓮如上人の我が身を仏法の水の中にひたしなさいという呼びかけに、しばらく黙って聴聞しようと腹を括った。積極的に多くの聴聞の場に身を置くことにより、しばらくすると、頭ではなかなか理解できなくても、教えが身体に徐々に染み込んでくる感覚が芽生えたことに気付いた」

「親鸞の思想の底には、比叡山での求道の経験と、その上での救われない身の自覚に立った人間の愚かさに対する深い悲しみがあると思う。それは能力主義、成果主義というような、効率でしか存在を肯定できない考えではなく、人間存在の持つ罪業性への深い共感の上に全ての人を受容していくものではないだろうか」

「狭い価値観で生きてきた私が、たまたま真宗のこのような価値観に触れることができ、海のように広くて深い世界があるのだということを発見した喜びは大きかった。格好良く言えば自分の存在の底にある土台が大きく揺らいだように感じた。正直その時『ああ、大丈夫だな』という実感があった。それは生きる上での自分の拠って立つ場所、足を踏ん張れる場所が見つかったという感覚であり、『何とか生きていけるな』という肌感覚である。私は素直に真宗に救われたと思っている。それは教義的な安心とは違うと思うが、実際に助かったという感覚がある・・・」

(『サンガ』NO.143 仏さまからのお便り「我が身をば法にひてておくべき」より)

大谷一郎さんのこの文章が今回の話し合いのひとつの手がかりとなりました。

輪読の後、感じたことを率直に語り合う会です。次回は10月26日(水)13時から。お気軽にどうぞ。

9月・10月の行事案内

2016年09月07日

9月

◇秋彼岸法要に向けての「仏具お磨き奉仕」

9月13日(火)10時~12時(作業終了後、昼食)

※作業しやすい服装でお出かけください。昼食は寺で用意します。

※ご奉仕の可能な時間だけのご参加でも結構です。ご協力をお願いします。

◇「輪読会」

9月13日(火)13時~14時30分(上記の奉仕作業日の午後。昼食後に開催)

※『サンガ』(東本願寺「真宗会館」首都圏広報誌)『同朋新聞』(東本願寺発行)などを輪読しています。

◇「秋彼岸法要」

9月22日(秋分の日)11時~13時30分

〈日程〉勤行・法話・お斎(食事)

〈法話〉竹部俊惠 先生(富山・妙蓮寺住職 / 本願寺横浜別院 前輪番)

※亡き人を偲びつつ「生きる」ことをともに尋ねてまいりましょう。

※簡単なお弁当を用意しています。墓参はぜひ法要に合わせてお出かけください。

◇「秋彼岸」

9月19日(月)~25日(日)

※墓参およびご門徒宅お内仏参勤

10月

◇お寺でカラダもリフレッシュ!「ピラティス教室」(申込制)

10月13日(木)13時

〈指 導〉竹井景子さん(ピラティス&ジャイロキネシス トレーナー /ダンス インストラクター)

〈参加費〉500円 ※「ピラティス」は、ヨガと同じストレッチ効果とともに、体幹の筋肉を鍛え、脊柱や骨盤も整えていくエクササイズ。普通に生活しているだけでは失われていく筋力を回復させてくれます。トレーナーの竹井景子さんは専行寺ご門徒のお嬢さん。一人ひとりにあったトレーニングで指導してくださいます。

※お申込みは専行寺へどうぞ。

◇「仏教入門講座」

10月13日(木)14時30分~16時30分

〈法 話〉「正信偈のこころ」海 法龍 先生(長願寺住職 / 首都圏広報誌『サンガ』編集委員)

〈参加費〉500円

※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座。偶数月開催。

◇報恩講に向けての「仏具お磨き奉仕」

10月26日(水)10時~12時(作業終了後、昼食)

※作業しやすい服装でお出かけください。昼食は寺で用意します。

※ご奉仕の可能な時間だけのご参加でも結構です。ご協力をお願いします。

◇「輪読会」

10月26日(水)13時~14時30分(上記の奉仕作業日の午後。昼食後に開催)

※『サンガ』(東本願寺「真宗会館」首都圏広報誌)『同朋新聞』(東本願寺発行)などを輪読しています。

◇「真宗大谷派東京4組同朋会」

10月開催予定

〈法話〉近田昭二 先生(豊島区 顕真寺住職 /真宗大谷派東京教区教化委員)

「仏教入門講座」と「ピラティス教室」が開催されました。

2016年09月07日

8月25日(木)

「仏教入門講座」が開催されました。ご法話は海法龍 先生。「正信偈のこころ」をテーマにお話しいただいています。今回はインドの龍樹菩薩(ナーガールジュナ)の教えを手がかりにお話しいただきました。講座に先立って「ピラティス教室」も開かれました。

〈法話聞書〉

「バラモン教というインドの宗教は“実体がある”というんです。私が死んでも私はある。霊魂という形で人間はいつまでも生き続けるんだという思想。それが有(う)の思想。それに対して、人間は死んだらもう何もないんだ、どうせ死ぬんだから意味がないというのがニヒリズム(虚無思想)。それが無の思想。“人間死んだらゴミになる”と仰った元検事総長がいました。残念ながら教えにふれるご縁がなかったのでしょう。その方が亡くなられてお骨になる。あとに遺された方々がお骨を通して、故人の人生に触れていろんなことを考えさせられる。その存在が私たちに学びを与えてくれるんですよね。決してゴミではない。無意味ではない。インドのその時代は、私の実体(魂)はあるという人とないという人と偏っているんです。“悉能摧破有無見(ことごとくよく有無の見を摧破せん)”。その真理を覆う有と無の思想をことごとく打ち砕くということです」

「お釈迦様が龍樹菩薩の出現を予言されたということですが、それは龍樹菩薩がお釈迦さまの教えを“託された人”だということです。教えを住持して伝えた方だということです。伝えなければお釈迦様の教えは消えるわけです。すべての人が救われる道が閉ざされてしまいます。やっぱり託していかなければいけない。私たちも託さなければならないんですよ。誰に託していきますか?具体的に言うと、聞法の道場を、親鸞聖人のお寺を預かってるわけですから。託していくということは、託された人がお釈迦様の教えを、南無阿弥陀仏を受持していく、その教えに生きていくことです。そしてその教えを共にいただいていく人がいなければ仏教は滅びます。(中略)「聞治」という言葉があります。聞くことが治療です。自分自身が自分の「見」で病んでいる。その聞いたことを伝えてほしいという願いが私たちにかけられているんです。自分だけ聞けばいいということではない。いいなと思ったら、本物にふれたならば、託す世界が生まれてくる。相続されていかなければならないんです」

〈次回予定〉

日時 12月8日(木)14時30分から。

法話 「正信偈のこころ」海法龍 先生(長願寺住職/首都圏広報誌『サンガ』編集委員)

※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座です。連続講座ですが途中からでもお気軽にどうぞ。開会前の13時からは「ピラティス教室」(申込制)も開催されます。お気軽にご参加ください。

「お盆法要」が勤められました。

2016年07月13日

7月10日(日)

お盆法要が勤められました。新盆を迎えられた方々をはじめ、大勢の皆様がお参りくださいました。仏前でともに手を合わせ、仏法を聴聞するご縁をいただくということは、私たちを導いてくださる「諸仏」として亡き人と出会い直す尊い仏事です。ご法話は藤本愛吉先生(三重・正寶寺住職 / 京都大谷専修学院元指導主事)。

〈法話聞書〉

「『亡くなっていった人も今生きている人も、生きとし生けるものが本当に願っていることは、倶会一処(ともに一処に会する)したいということなんです。だから倶会一処したかったという願いを受け止めて、あとに残った者たちがお互いを大事にしあって生きていくということが本当の供養になるわけです。本当の願いに生きることが本当の供養です。では本当の願いとは何か?一緒にいるものが会えてよかったねと言うほど、お互いが心を通わせて生きていくことです。通じ合って生きていきたい。これが本当の願いです』竹中智秀先生はこう教えてくださいました。そういう意味で、私たちはいのちそれ自身から願いをかけられているんです」

「私たちはおとなになってくると分別という思いがあります。それはどういう構造をしているか。『運動場』という小学校4年生の詩です。『狭いな』『狭いな』と言ってみんな遊んでいる。朝会の時に石を拾わされると『広いな』『広いな』と言って拾っている。これが私たちの分別。日ごろのこころです。自分の都合で運動場を広くしたり狭くしたりする心です」

「身近なものほど都合がぶつかり合い、ややこしくなってしまう。この運動場の詩と一緒で、自分の都合が入ってしまうと、相手が悪いというふうにしか見えない。本当はそんな対立はないんです。そういう世界に心を向けて自分の課題を学んでいくか。自分だけの世界に帰ってしまうか。これが瀬戸際ですね。」

「身近な人ほど遠くを感じることがあります。私たちはどうしてもいのちの願いに気づかずにぶつかり合います。でも、いのちの純粋な声を聞くたびに、ちょっと怪しいな、生活が濁っているなと知ることができます。こういうお盆の法要を通して、亡き人を偲ぶなかで、今生きている事の確かさを確かめ合ったら、日々の新しい生活の中で何が大事なのか見つめ直していけるのです」

※次回の定例法要は、9月22日(木)秋分の日に勤められる秋彼岸法要。法話は竹部俊惠先生(富山・妙蓮寺住職 / 本願寺横浜別院前輪番)です。 ぜひお参りください。