お知らせ

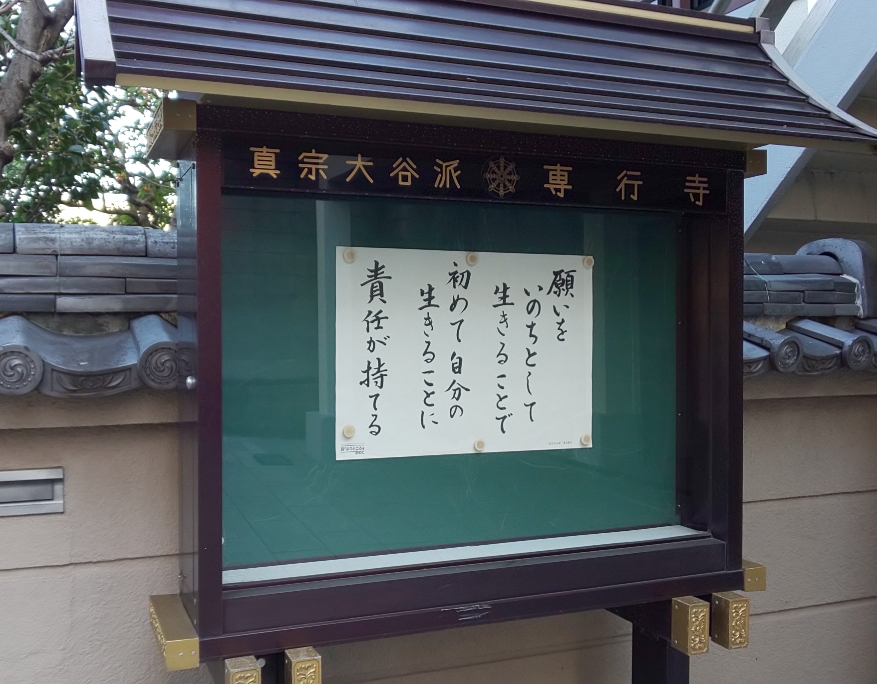

「修正会」「新春法会」が開催されました。

2019年01月20日

1月1日(火)元日

10時より「修正会(しゅしょうえ)」が勤められました。

新年を迎え、仏前にて心静かに自分自身を見つめ、1年の歩み出しを始める法会です。

式次第は、➀開扉 ➁静座 ➂三帰依 ➃勤行 ➄献杯の儀 ⑥法話(住職挨拶)。

終了後、書院にてお汁粉(ぜんざい)が振る舞われました。

1月14日(月)成人の日

「2019年新春法会」が勤められました。

式次第は、➀勤行 ➁献杯の儀 ➂挨拶 ➃落語 ➄懇親会(福引)

落語会には林家正雀師匠とお弟子さん方が出演され、本堂に笑顔があふれる華やかな催しとなりました。終了後の懇親会では福引も行なわれました。

専行寺では、本年もさまざまな行事や集いが開催されます。ご参拝を心よりお待ちしております。

林家正雀師匠来たる!

2019年01月08日

2019年お正月の行事は、元日恒例の「修正会」に続き、14日(成人の日)に「新春法会(新年初参り&落語会)」が開催されます。林家正雀師匠とお弟子さん方がお越しくださいます。新年の献杯と福引もどうぞお楽しみに!皆様ぜひお誘い合わせてお出かけください。

※詳細はこちら→新春法会2019

「報恩講」が勤められました。

2018年11月29日

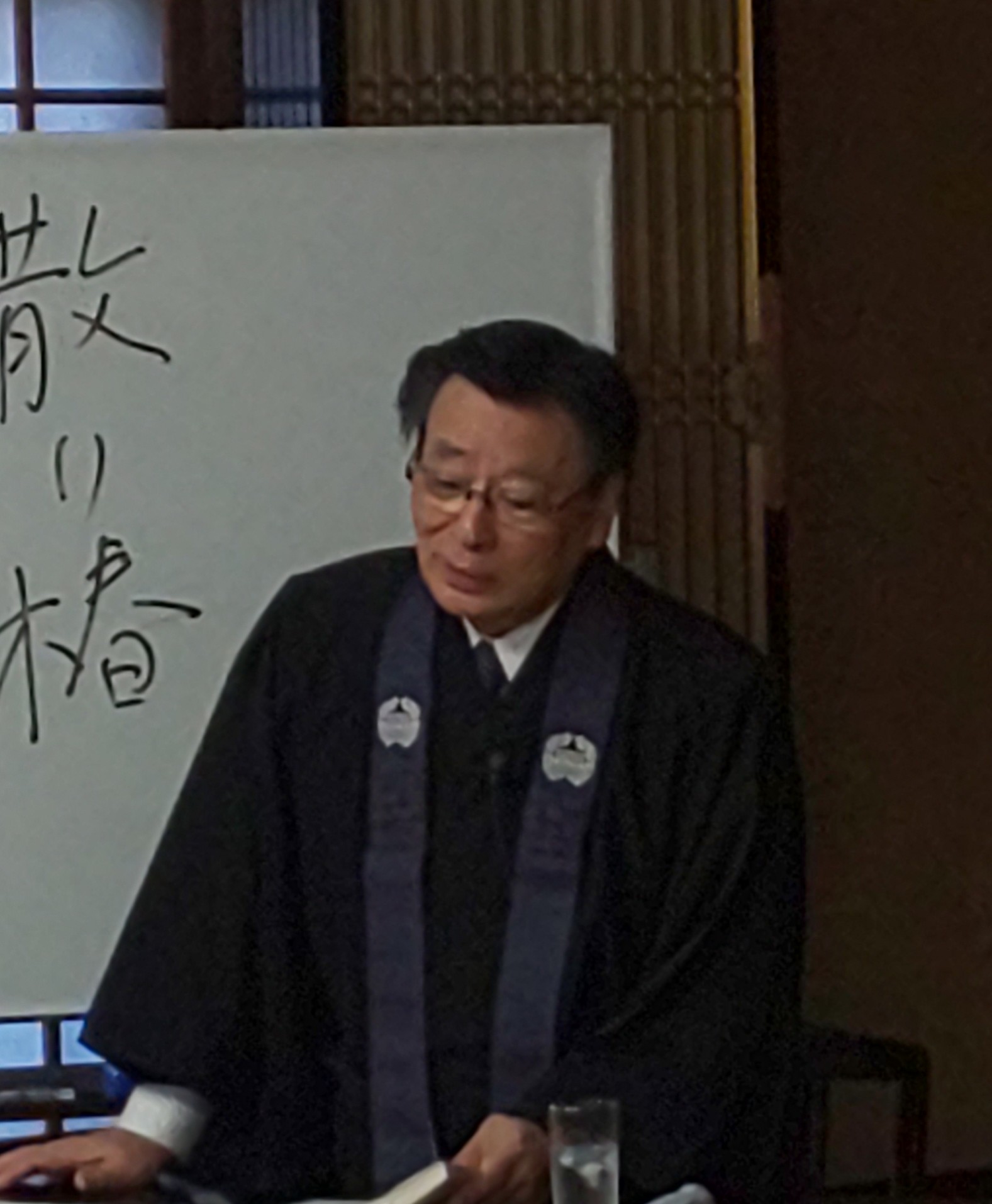

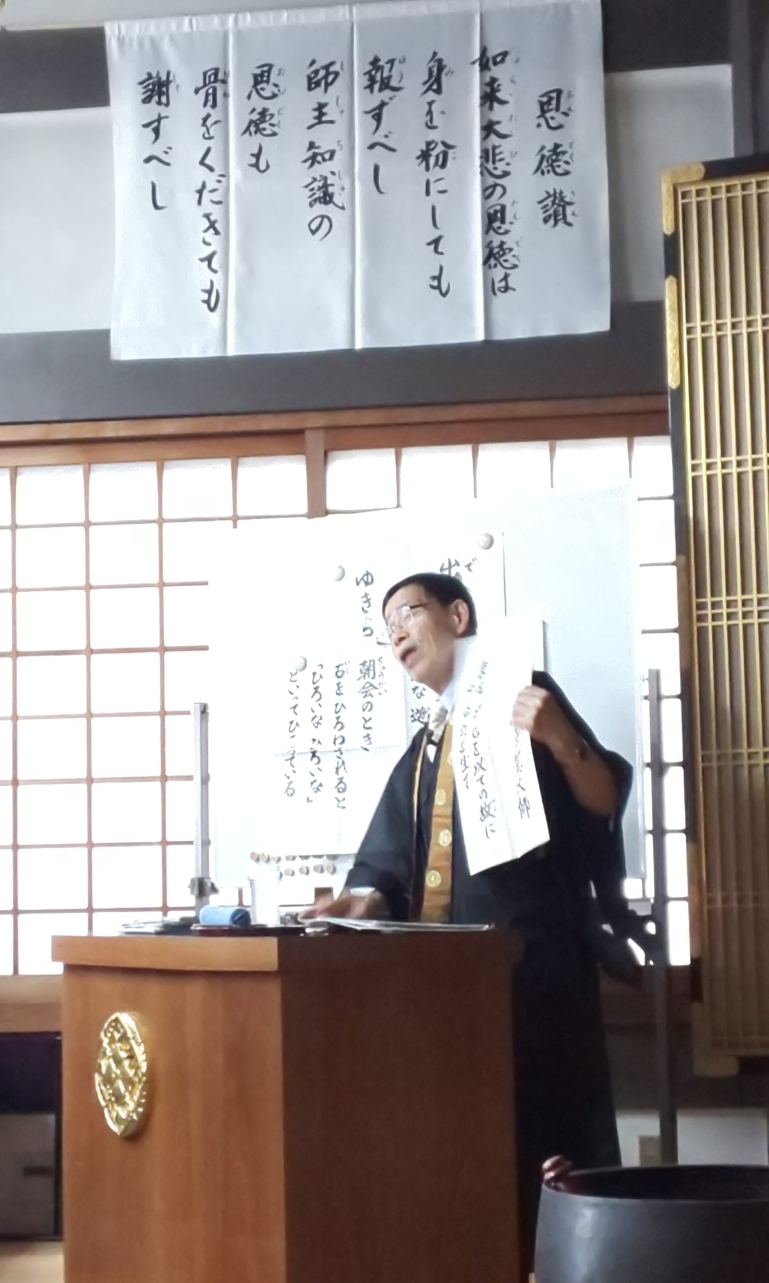

11月3日(土)文化の日

宗祖親鸞聖人の報恩講(757回忌)が勤められ、大勢の皆様がお参りくださいました。ご法話は昨年の報恩講に引き続き竹部俊惠先生(妙蓮寺住職・本願寺横浜別院 前輪番)。富山県南砺市の井波からご出講くださいました。また当寺にて「活き活き尺八教室」を開催されている工藤煉山さん(都山流尺八演奏家)の尺八演奏が奉納されました。

〈法話聞書〉文責・専行寺

・人間のいのちの営みというものは、日常の私たちの価値観(ものさし)を超えているものです。「いのちはいただいたものである」と仏教では説きます。私の意志でここに生まれてきたのならば「私の力でいのちを誕生せしめた」といえるかもしれません。考えてみれば、私は両親からいのちをもらってこの場にいる。その両親も4人の祖父母からいのちをもらっている。その祖父母にいのちをくれた曾祖父母が8人。私が誕生した時からいのちは誕生したのではなく、私の誕生日にいのちが私となって生まれてくださったのです。そのようにいのちを捉え直しをするのが仏教です。

・私たちにまで受け渡しされてきたこのいのちは、人類全体の歴史を持っている。地球全体、宇宙全体の歴史を持っているともいえるでしょう。そういう歴史を経て、この私にまで届いてくださったいのちとして捉え直しをしたら、私がいま「生きること」についても見方が変わりませんでしょうか。例えば、膝が痛くなれば、私たちはすぐ「困ったもんだ」となります。しかし考えてみたら、この膝は何十キロもの体重を何十年間も支えてきてくれた。こう捉え直すならば、むしろそのことにまったく気付きもしなかった私こそが「困ったもんだ」ですね。捉え直しをすると、自分の思うようにならないことは、むしろ私の姿を知らせてくれる大事なはたらきだと教えられるのです。

・自分の曾祖父母8人の名前を全員言える方はいらっしゃいますでしょうか。難しいですね。記憶力の問題ではありません。私たちは知識としては「いのちは繋がっている」と知っていても、私の感覚としてはまったく遡ることはできません。しかし、いのちがずっと悠久の歴史を経て私まで届いているのは事実です。三帰依文に「人身受け難し、今すでに受く」とありましたね。「人間としてこの世に生をいただくことは本当に難しい。しかし今すでに生まれてきている」そのことへの感動がありますか、と。これが私たちに対する仏教の最初のメッセージです。

・南無阿弥陀仏の教えは、手を合わせれば、思い通りに快適な生活をさせてあげますなんていうことは言いません。むしろ思い通りにならないようなこと、身の上に起こっていることにきちんと向き合うことが、私に本当のことを教えてくださる。そのことを「有ること難し」とか「阿弥陀さまからのご催促」という言葉で表現してきました。植物でいえば、目には見えない根っこの部分に気付いてほしいということです。咲いた花が大きいとか小さいとか、綺麗な色だとか、そういうことは生老病死の道理の前にすべて色褪せてしまいます。そうした移ろいの人生であるからこそ、常に確かな教えに出会っていく生活をしてほしいという呼びかけが南無阿弥陀仏です。

・悠久の歴史を経て私に届いたいのちですから、私が亡くなっていくということは、いのちの故郷に帰らせていただくことです。仏となって真実の世界に生まれていく。それを「往生」といいます。そのことを一番大切な事「後生の一大事」という言葉で私たち真宗門徒は教えられてきました。先送りできない「いのち」の問題、それを「今生」にこそ聞かせていただく。私に起こってくるすべての出来事は「仏さまからのご催促」であったと教えられながら、精一杯生かさせていただくのです。悠久の歴史を経たいのちを「阿弥陀仏」といいます。阿弥陀仏自身が「南無せよ」と仰ってくださっている。「教えに従って全身を委ねよ」「信頼せよ」と仏さまが仰ってくださっているのが南無阿弥陀仏です。現実生活のすべての出来事が「仏さまからのご催促」と引き受けるならば、今まですべて私の価値観(ものさし)で善悪・損得と測っていた生き方がガラッと変わってきます。すべてがご催促、私を促してくださるものであったと教えられる場所に立つことができる。そういう生活が開かれてくるのです。

・蓮如上人のご門弟・赤尾の道宗さんは『心得二十一箇条』の第一条に「後生の一大事、いのちのあらんかぎり、ゆだんあるまじき事」と示されました。意訳すると「今こうしてぬくぬくと生きている私たちのいのちは必ず終わる。たった一回の人生が、たった一つのいのちが終わったあと、私は、私のいのちはどうなるのか。そのことを今しっかりと聞かねばならん。今ここにこうしてぬくぬくと生きている私の大事な大事ないのちのことを」(『妙好人 赤尾の道宗さん』より)

・一般的に宗教というと、私たちから仏さまに願いをかけるものと考えます。本当は仏さまが私たちに「どうか気付いてください」と願っておられる。そういただけるならば、私たちの毎日毎日の平凡な生活が、実はそのまま仏様の教えに出遇っていける仏道を歩ませてもらう場だというように変わっていくんですね。一回きりで限りのあるこの娑婆でのいのちです。そのいのちを生きる今ここで教えに出遇ってこそ、生きていくことの意味も捉え直すことができ、亡くなっていくこともまた仏さまの真実の世界に生まれさせてもらうことといただけるのです。

・この私のための教えであったと頷けた時に、親鸞聖人のおこころに報いていこうと歩みを進めていくことが始まるのです。そのことを確かめていく集いが今日のこの報恩講なのです。

※次回の定例法要は2019年元日に勤められる「修正会」。引き続き1月14日(月)成人の日には「新春法会(落語会)」が開催されます。ぜひお参りください。

「秋彼岸法要」が勤められました。

2018年10月09日

9月23日(秋分の日)

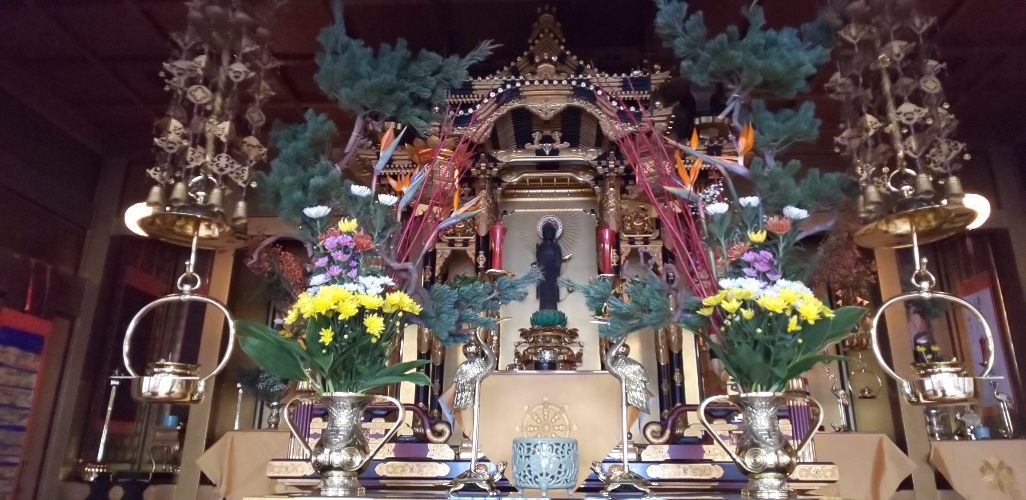

秋の彼岸法要が勤められ、大勢の皆様にお参りいただきました。仏前で手を合わせてお念仏申すご縁をいただくということは、私たちを導いてくださる諸仏として亡き人と出会う、新しい関係の始まりでありましょう。法話は「彼岸を迎えて」と題して、専行寺住職(平松正信)が勤めました。

〈法話抄録〉文責は専行寺にあります。

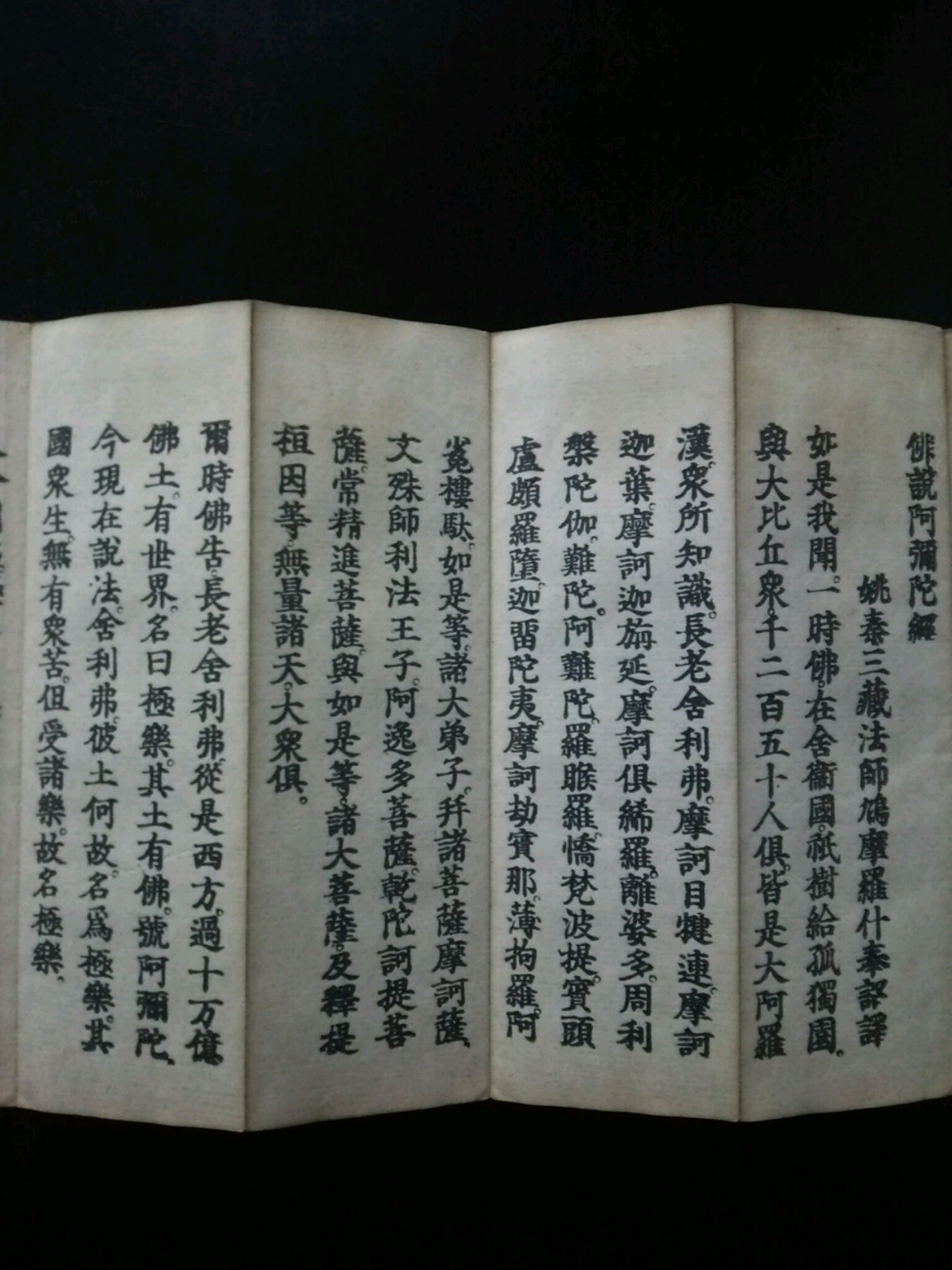

・「彼岸」とはサンスクリット語「パーラミター」(波羅蜜多)の訳語「到彼岸」を略したものです。迷いの此岸から悟りの彼岸に至ること。『観無量寿経』の日想観(西に沈む太陽を通して阿弥陀仏の西方浄土を観ずること)に由来し、太陽が真西に沈む春分と秋分の日を中日として前後3日、計7日間に修される法会が彼岸会です。悟りの世界に向かう仏道修行の行事。仏道修行というと大袈裟に感じますが、彼岸(浄土)を憶念することを通して、私たちの迷いの世界。迷いの姿を教えられる法会です。

・お経とはお釈迦様のご説法の聞書です。正信偈は厳密にいえばお経ではありません。いわば親鸞聖人が作詞された念仏讃歌、仏教讃歌です。浄土真宗のさまざまな行事で読み継がれてきましたが、特に朝晩のお勤めでも読誦されてきました。朝のお勤めはお寺だけのものではありません。私たち真宗門徒は毎朝お内仏(仏壇)の扉を開いて教えの言葉をいただき、生活の中で自分の姿を照らしてくださる仏さまの眼差しを大切に歩んでこられたのです。

・「経」の原語はサンスクリット語の「スートラ」。音写されたのが「修多羅」という言葉です。仏教では音写された言葉がたくさんあります。「南無阿弥陀仏」も「ナムアミターバ」「ナムアミターユス」という言葉の音写。直訳すると「限りなき光と命の仏に帰命(信順)します」という意味の言葉です。現代でも音写の言葉が生まれます。「勿体ない」や「生きがい」という日本語も音写されてローマ字でいろいろな国で使われていますね。音写をして原語の意味を損なわないように大切に伝えていくわけです。

・「スートラ」という原語の意味は「縦糸」。糸によって貫き保持することです。「経といふは経(けい)なり。経(けい)よく緯を持ちて疋丈を成ずることを得て、その丈用あり」中国の唐の時代の善導大師のお言葉です。「経」というのは縦糸。縦糸はよく横糸を貫きたもって布を織りあげていく。そうして織りあげられた布がはじめて用をなしていくものである、と。私たちの人生を布に譬えられています。横糸とは私たちが毎日出会っていく出来事といえましょう。横糸だけでは決して布は織りあがりません。毎日の出来事に一喜一憂するだけ、その場しのぎで人生を終えていくことにもなりかねません。縦糸は表には現れませんが、それがしっかりと張られずに横糸をどれだけ渡しても、その布は用をなさない、完成しないということです。

・私たち人間は業縁存在です。縁によって、どこへどう転んでしまうかわかりません。だからこそ、この私の生涯を貫く縦糸・よりどころとしての「経」をいただいていくことを教えられるのです。毎日の生活の中ですべて自己関心に終始しているような私たちを立ち止まらせ、この私の布(人生)を完成していく大切な課題として横糸をたもち、促しはたらきかけてくださる仏さまの眼を「経」からいただいていくのです。

・インドでは生活の中で左右の手を使い分けているそうです。右手は神聖(清浄)な手とされ、人と握手したり食事する時に使います。不浄な手とされる左手はトイレなどでお世話になります。その左右の手を一つに合わせるのが合掌なのです。インドの人たちの挨拶では、必ず合掌して「ナマステー(あなたを敬います)」という言葉が交わされます。初対面の人同士でも「あなたとの出会いを大切にしていきます」という心で交わされるのでしょう。考えてみれば、私たちはいつも自分にとって「良いか悪いか」「好きか嫌いか」「損か得か」と物事を分け隔てして見ています。合掌で両手を合わせるということは「私はあなたを、良い悪い、好き嫌いなどと分け隔てして見ていませんよ」と表現している姿のようです。本当に相手を敬う心は、物事を分け隔てする心からは生まれないことを教えらているのではないでしょうか。

・物事をありのままに見ることなく、自分にとって都合のいいものか悪いものか?と分け隔てし評価していく私たちのものの見方、比較していく心を仏教では「分別(ふんべつ)」と教えられます。人間皆モノサシが違いますが、同じ一人の人間のモノサシでも、その時の都合によって目盛がコロコロと変わるような不確かなものです。

・「役に立つか立たないか」「生産性があるかないか」「効率が良いか悪いか」こうした分別のモノサシが現代では特に幅を利かせているように感じます。8月に国連で、AI(人工知能)を搭載した「殺人ロボット兵器」を禁止するか否かが協議されました。相手を殺すか殺さないかの決断をロボット(機械)に任せるのは人道に反するとして禁止を呼びかける国々に対し、日本は「正しく使えばより正確に攻撃し巻き添えを減らすことができる」という趣旨で慎重派に回ったそうです。つまり「より効率的に戦争ができるなら」といって殺人ロボットを擁護したわけです。憲法で戦争と武力行使を放棄しているにもかかわらず、このような発言がされたと聞いて驚きました。無人機やロボットに身内を殺された人々は、その復讐の矛先を手の届く民間人にテロという形で向ける可能性が高く、それもまた巻き添えなのではないでしょうか。こんなところにも当たり前のように「効率的であれば良い」という価値観があるわけです。

・最近ある女性議員が「LGBTの方々ために税金を使うことに賛同が得られるのか。彼ら彼女らは子どもを作らないから生産性がない」という趣旨の意見を雑誌に寄稿して問題になりました。そもそも「子供を授かるから生産性がある」という理屈もおかしいのですが、生産性があろうとなかろうと誰でも安心して生きられる社会を創っていくのが政治家の仕事ではないでしょうか。これも「生産性があることが良い」という価値観です。ここでこの女性議員を批判しようというわけではありません。「役に立つか立たないか」「生産性があるかないか」と人を切り刻んでいくようなモノサシは私たちの中にもあるのではないかということを申し上げたいのです。

・例えば「健康第一」ということを仰る方は多いですね。できれば私もずっと健康でありたいと思います。しかし、年を取ったり病気をして、若い時のようには動けない。だんだん役に立たなくなることは誰にでも巡ってくることです。もし人から「あの人ももうダメだね」なんて言われたら蹴っ飛ばしてやればいいのですが、自分自身がその「健康第一」という考え方に凝り固まっていたら、若い時のようには動けなくなった自分を自分自身が認められないということになっていきます。「健康第一という考え方は実は不健康な考え方です」と、ある先生が仰っておられました。自分の価値観が自分のいのちそのものを傷つけていくというおかしなことになっていくわけです。一人ひとり誰と代わることのできないいのちを、いろんなものに支えられながら生きています。そのいのちに上とか下とかいうことがあるのかというのが親鸞聖人の眼です。元気で働けるときだけ私には価値があり、働けなくなったら価値がなくなったのではないかと思ってしまう。これは偽なるもの、よりどころにしてはならないものです。

・親鸞聖人は「真と仮と偽」ということを教えてくださっています。「仮」とは一時的な仮もの。例えば、定年を迎えた方、子育てを終えた方が、そのあとに何をしたらいいのかわからなくなって虚しさに落ちてしまう「燃え尽き症候群」というものがあります。会社勤めも子育ても大事なものであり、日常生活に目標や活力を与えてくれるものですが、終わってしまえば消えていくものです。「一生を貫くようなよりどころとは何だろうか」という問いかけです。もう一つの「偽」とは偽もの。よりどころにしてはならないもの。これをよりどころとすると必ず縛られ、逆に自分が苦しむことになります。人間に対してさえも「役に立つか立たないか」と。ひどい時には「生きる価値があるかないか」とそこまでいってしまう。この偽のよりどころはそういうものを持っているわけです。周囲の人や自分さえもそのモノサシで計って切り刻んでいくことが起きる。お互いに計ったり計られたりということになります。

・「役に立つか立たないか」「生産性があるかないか」「効率が良いか悪いか」こうした分別のモノサシが現代では相当に幅を利かせ、世の中全部がそのなかで動いていますから、そういう生き方を痛ましいとも思いません。人と比べあったり優劣を競ったりしていることが愚かだとも思いません。それが「闇」です。本当に闇の中でいて光の存在を知らない人は、自分が闇にいることに気づきません。光が差すということは、今まで闇の中にいたということに気づくこと。具体的な光・太陽とかではなく、自分の今までのものの見方、間違いないと思っていることを闇に譬え、その生き方が痛ましいことになっていた、自分を苦しめることになっていたと気づくことが光に遇ったことだと譬えられるのです。仏や浄土を光と呼ぶのはこのことです。「今日から真のよりどころを手に入れました」という話ではありません。「これは一時的な仮のものだった」「よりどころにしてはならない偽物だった」ということがはっきりする。これが真よりどころとの出遇いの中身です。今までのあり方を問い返すような形で、真宗(真のよりどころ)というものが私たちのところにやってくるのです。

・「蟪蛄春秋を識らず、伊虫あに朱陽の節を知らんや」曇鸞大師のお言葉です。

夏生まれて夏死んでいく蝉は春と秋をしらない。しかし夏という季節を本当に知っているといえるのだろうか、という問いかけです。四季それぞれを知っている人こそが、今は春、今は夏、今は秋、今は冬とわかるわけです。夏生まれて夏死んでいく蝉は、春や秋冬のことも知らないかもしれないが、今が夏だということも分からずに死んでいくのではないか。これは譬えですから蝉の話ではなく我々人間の話です。人間が自我の意識で自分の価値観だけで物を見て、それがすべてだと思って生きているならば、それは本当には物が見えていない。本当に生きたことにもならないのではないか、と。

・細川巌先生が私たちの姿を譬えてくださっています。

「私たちは生まれたままでは卵の殻の中にいるような存在です。卵の殻の中にいて、幸せになりたい、と思う。どうすれば幸せになれるだろうか。できるだけ得になることを心掛けていこう。損になることには近寄らないようにしよう。そのようなことを考えながら私たちは幸せを目指して生きています。しかし、善悪、損得、勝ち負けをしっかり考えながらも、それらに振り回されて、結果として卵は腐って死を迎えてしまいます。卵は腐って死ぬために生まれてきたわけではありません。卵は親鳥に温めてもらい熱を受ける。その熱が私たちにとって仏の教えなのです。この教えを受けていくうちに、殻の中で成長していくのです。そして時機が熟してひよこになる。ひよこになることを禅宗では悟りといい、浄土教では信心をいただくといいます。この卵の殻というのは「私が、私が」という自己中心の思いです。私にとって善か悪か、私にとって得か損か、私にとって勝ちか負けかと、いつも「私が、私が」という殻があるわけです。殻の外に出て初めてひよこは自分が殻の中にいたことがわかります。そして大きな仏の世界があることを知るのです。そして大きな世界からのお育てをいただきながら、ひよこは親鳥になる。それを仏といいます」

・自我という殻の中で私たちは、好き嫌い・損得・勝ち負け・役に立つ立たない、ということに振り回されて生きています。仏の教えという温もりをいただいて殻の中で成長し、ひよことなって自我の殻の中で生きていたことを知る。殻が割れても自我がなくなるわけではありません。頭の上に殻が乗っかっているようなものです。この自我に覆われている自分に目が覚めて、問題になって、初めて人間としての本当の歩みが始まる。それを仏道と教えられるのです。

※次回の定例法要は、11月3日(文化の日)に勤められる報恩講。ご法話は竹部俊惠先生(富山県南砺市 妙蓮寺住職・本願寺横浜別院前輪番)です。ぜひお参りください。

「お盆法要」が勤められました。

2018年08月11日

7月8日(日)

お盆法要(盂蘭盆会/うらぼんえ)が勤められ、新盆を迎えられた皆様をはじめ、大勢の方がお参りくださいました。ご法話は藤本愛吉先生(三重県・正寶寺住職 / 大谷専修学院 元指導主事)にご出講いただきました。

梵語(古代インド語)の「ウランバーナ」を音写したものが「盂蘭盆」で、それをお盆と称しています。「ウランバーナ」の原意は「逆さ吊り(倒懸/とうけん)の苦しみ」で、それは「真実に背いている私たちの姿」であると教えられます。

お盆はそもそも『仏説盂蘭盆経』に説かれている釈尊の弟子・目連尊者(もくれんそんじゃ)の物語に由来します。目連尊者の母は餓鬼の世界に落ち苦しんでいました。(盂蘭盆はその姿〈倒懸〉を意味しています)。目連は母を助けたいと食物を運びますが、すべてが火や灰に変わってしまいます。どうすることもできない目連は師・釈尊を訪ねました。すると釈尊から安居(あんご)の最終日(7月15日)、百味の飲食を盆に盛り、仏や菩薩や僧などのすべての聖衆に供えるよう教えられます。目連がそれを実践すると、仏法僧の三宝の功徳により、母は餓鬼の世界から救われ、目連自身もまた愛憎の執われから解放されたといいます。目連が最後に釈尊に教えを求めたように、真実の教えにふれることがなければ、私たち一人ひとりの真の安心が成り立たないことを教えています。

私たち真宗門徒にとってのお盆法要(盂蘭盆会)は単なる先祖供養の行事ではありません。「歓喜会(かんぎえ)」とも称されるように、私にまで届けられているいのちが、いかに稀有なものであり、尊いものであるかを教えられる仏事です。そのいのちをたずね、仏法を聞き続け、私自身がお念仏を喜べる身となることを、亡き方々から願われているのです。お盆は私のための仏事だと気付かされることです。(参照 真宗大谷派東京4組発行『真宗門徒の葬儀』)

次回の定例法要は、9月23日(秋分の日)秋彼岸法要です。ぜひお参りください。

「永代経法要」が勤められました。

2018年05月28日

5月13日(日)

永代経法要が勤められ、大勢の皆様がお参りくださいました。

これまで専行寺にご縁のあったすべての方のご法事であり、永代にわたってお経が読み継がれ、教えが伝えられていくことを願って勤められます。

ご法話は松井憲一先生(京都・道光舎主宰)から「共に凡夫」をテーマにお話しいただきました。

法話聞書(文責は専行寺にあります)

・大切な方とのお別れがご縁で今日お参りいただいた方も多かろうと思います。「あの人はもういない。温もりを感じることができない」というのは大きな悲しみであり損失ですが、お別れをご縁にこうして手を合わせ南無阿弥陀仏と申すことは、生きている時とは違う新しい関係の出会いが始まっているのではないでしょうか。亡くなられてみて初めて涙して「ありがとう」「ごめんなさい」と言える関係があるものです。

・「もしもこの世が喜びばかりなら、人々は勇気と忍耐を学ばなかっただろう」ヘレンケラーの言葉です。また「死を師として生きよ」とある先生が仰っていました。亡くなっていかれた方々は必ず私たちに願いをかけていかれたはずです。その願いをもう一度聞き直すことが、遺された私たちの責任です。「弔い(とむらい)」とはもともと「訪う(とぶらう)」訪ねていくということが元です。「安らかにお眠りください」とよく言いますけれど、「あなたこそ安らかに大切に生きてください」と向こうから願いをかけられているんです。そのことに気付けるかどうかが大切なことです。その気付き、仏さまと私との応答が南無阿弥陀仏であります。

・「自力というは、我が身をたのみ、我が心をたのむ、我が力をはげみ、我がさまざまの善根をたのむひとなり」親鸞聖人の言葉です。「身」を使い「心」をはたらかせ「力」を注ぎ「善根」を積み重ねる。その行為そのものは大切なことです。その行為を「我をたのむ道具」に利用している、そのことが自力だと指摘しているのです。自力とは「我をたのむ人」だと。この「我」が問題なんです。

・「人皆心あり、心おのおの執るところあり。彼是すれば則ち我は非す。我是すれば則ち彼は非す。我必ずしも聖に非ず、彼必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫ならくのみ。」聖徳太子『十七条憲法』第十条の一節です。「皆それぞれ自分中心にモノを考える。だから私が良いと言ったら彼は悪いと言う。彼が良いと言ったら私は悪いという。いつもアベコベになる。けれども私は必ずしも聖人でもないし、彼も必ずしも愚かな人でもない。共に凡夫だ」と。我を中心にしか生きられない凡夫である、このことに気付くかどうかという問題です。

・「請うなかれ、求むるなかれ。なんじ何の不足かある。もし不足ありと思わば。これなんじの不信にあらずや。如来は、なんじがために必要なるものをなんじに賦与したるにあらずや。もしその賦与において不充分なるも、なんじは決してこれ以外に満足を得ること能わざるにあらやず」清沢満之先生の『絶対他力の大道』の一節です。特別に自分の都合のいい事だけを請い求めてはいけません。もし不足があるなら、生かされているいのちに対する不信ではないのか。無量寿如来・仏は私たちに必要なものを充分に与えてくださっているではないか、今あるこの私の現実をいただく以外にたすかる道はありません。今この私の身をいただくという時に、「共に凡夫」と頷いていく眼差しが要であることを教えていただいているのです。

※次回の定例法要は、7月8日(日)に勤められるお盆法要です。法話は藤本愛吉先生(大谷専修学院 元指導主事・三重 正寶寺住職)。ぜひお参りください。

「春彼岸法要」が勤められました。

2018年04月30日

3月21日(春分の日)

春の彼岸法要が勤められ、大勢の皆様にお参りいただきました。仏前で手を合わせてお念仏申すご縁をいただくということは、私たちを導いてくださる諸仏として亡き人と出会う、新しい関係の始まりでありましょう。ご法話は「真宗門徒の葬儀―弔うということ―」専行寺住職(平松正信)が勤めました。

〈法話聞書〉(文責は専行寺にあります)

「弔う(とむらう)」とは「人の死を悲しみいたむ」という意味ですが、「訪う(とぶらう)」という言葉に通じています。「亡き人のおこころを訪ねていく」「亡き人の本当の願いにふれる」ことが供養の原点と言えるのではないでしょうか。

一般的に「供養」というと、寺でお経をあげてもらうというイメージですね。儀式としては、仏さまに向かって私たちがお勤めをしてさしあげるという形です。死者の冥福を祈る「追善供養」というひとつの伝統がありますが、その典型です。ところが、「供養」という言葉の原語はプージャーと発音される古いインドの言葉で、「敬い」という意味です。尊敬をもってねんごろにもてなす。つまり三宝(仏・法・僧)に対する「敬い」の具体的な表現として、香・華・灯明などをお供えしたり読経したりすることが供養ということなのです。私たちは読経を供養の手段にしてしまっていないか。そのことをむしろ仏さまから問いかけられているのでしょう。

「頭を下げる」と「頭が下がる」は違います。「頭を下げる」というのは、下げようと思えばいつでも下げられます。「頭が下がる」のは、頭が下がるものとの出遇いがあって初めて成り立つことです。私たちが本当に敬うべきものに出遇うことが本当の意味での供養なのです。その意味で、仏法聴聞という「聞法供養」と、わが身を懺悔し仏を讃嘆する「讃嘆供養」ということが、お念仏の伝統の中で大切に教えられてきました。

葬儀にまつわるさまざまな習俗(迷信)があります。「友引に葬儀を出すと故人が友を引く」という語呂合わせや「拾骨の箸渡し」「お清め」等々。死に対する怖れや不安から「死は穢れである(死穢)」という考え方となり「お清め」が必要だということになっています。しかし、私たちが抱える死への怖れや不安は、このようなおまじないのような行為で本当に解決するのでしょうか。

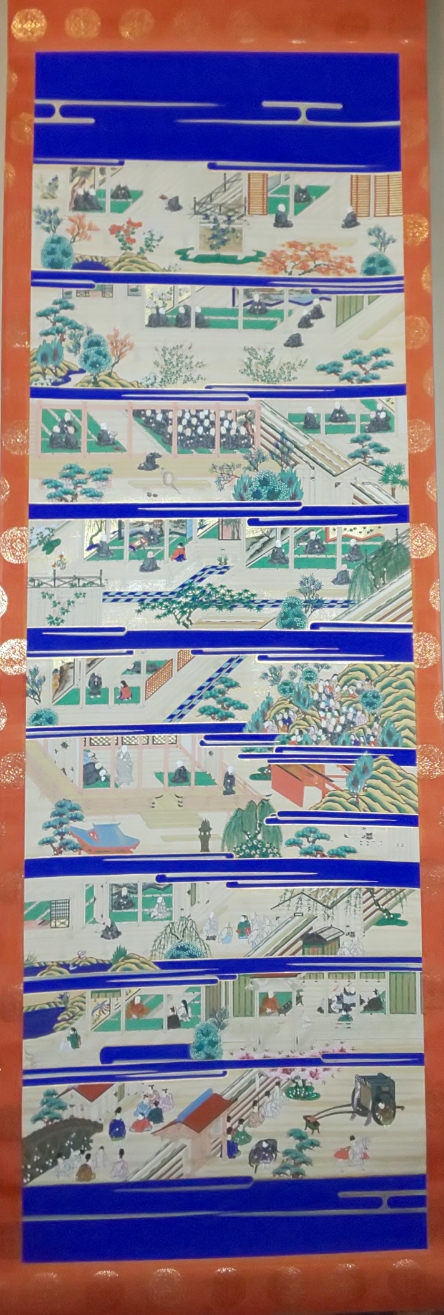

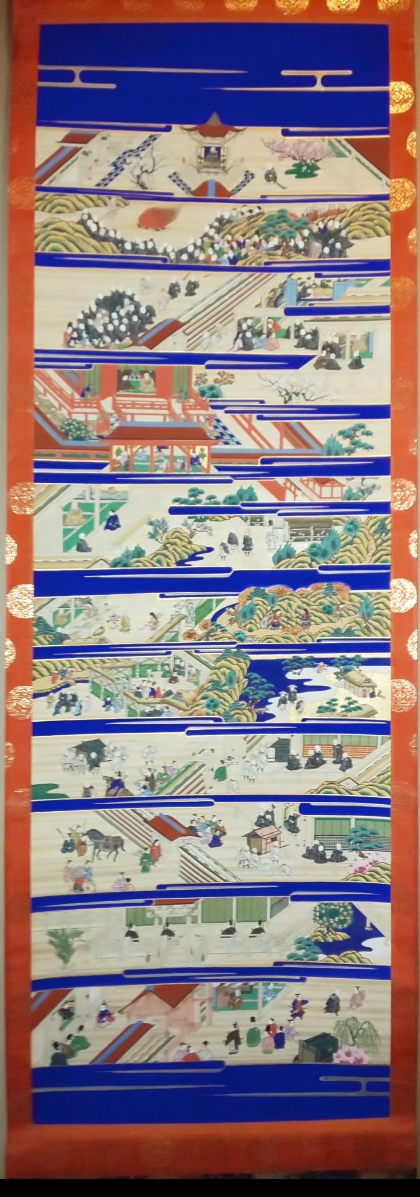

清沢満之師は「生のみが我等にあらず、死もまた我等なり」と仰いました。仏教では死を穢れとして受け止めることはありません。死に対する怖れや不安を本当の意味で超えていく眼差しを与えてくれるものです。「生死一如」という言葉の通り、私たちの生と死は一如(ひとつのごとし)、一枚の紙の表裏のようなものです。自分の母親のお腹の中でいのちをいただいた瞬間から、死と共に歩んでいます。生だけでなく死するということも含めて、いのちの厳粛な営みです。床の間の掛軸は表側の紙だけでは成り立ちません。表側の紙に何枚もの紙が裏打ちされてやっと掛軸が完成します。私たちの人生を掛軸に例えるならば、表側が生、裏側が死でありましょう。死という裏打ち、つまり死から生を見つめる眼差しをいただいて、生きることがあきらかになる。「殺」は「生」を奪うものですが、「死」は「生」を照らし出すものなのです。

「あなたはこの限りある生をどう生きていくのですか?」大切な方の「死」が私たちの「生」にこのような厳粛な問いを与えてくださいます。悲しみを縁として、それぞれが自分の生きざまを教えにたずねていく出発点が葬儀なのです。

あるお寺の掲示板に書かれていた言葉です。

「南無のない阿弥陀は死後の観念。阿弥陀のない南無は現世の利益」

念仏申すといっても、南無(帰命)がなければ、阿弥陀仏に死後の往生を願うだけのこと。阿弥陀仏(本願)がはっきりしなければ、自我中心の現世利益に過ぎない。信という形をとりながら、どちらも自分の生き方が問われることがないという厳しいお言葉です。

讃嘆供養とは、讃嘆と懺悔がひとつになっている仏事だと教えられます。どこまでも「自分が可愛い」というところで生きている私たち。大切な方の死がそんな私たちの懺悔のこころをも引き出してくださる。供養されているのは私たちなのでしょう。「えらばず、きらわず、みすてず」という阿弥陀の本願にふれ、「えらび、きらい、みすてる」私の生き方が問い返されるのです。

「供養」とは、亡き人の本当の願いを訪ねていくことであり、仏法聴聞(読経)によって、亡き人と遺った私たちが真に出遇うこと、この私の生きざまを照らしてくださる仏さまであったと深く拝めることによって成り立つことなのです。

※次回の定例法要は、5月13日(日)に勤められる永代経法要。ご法話は「共に凡夫」松井憲一先生(京都・道光舎主宰)です。ぜひお参りください。

「東本願寺沖縄別院・南部戦跡と美ら海の旅」ご報告

2018年01月31日

1月23日から25日にかけて沖縄参拝旅行に出かけました。前夜までの雪で出発が危ぶまれましたが、1時間遅れての羽田出発となりました。

初日は南部戦跡めぐり。最初に訪れた「糸数アブチラガマ」では地元のボランティアガイドさんによる説明。ガマとは自然洞窟のことで、沖縄戦時には指定避難壕となり日本軍陣地壕や倉庫、戦場が南下すると陸軍病院の分室となり、軍医・看護婦・ひめゆり学徒隊が配属され、全長270mのガマ内は600人以上の負傷兵で埋め尽くされたといいます。

次の平和祈念公園「平和の礎」は、沖縄戦で亡くなられたすべての方のお名前が刻まれています。参加されたご門徒がお父様のお名前の前に念願の参拝を果たされ、参加者一同でお勤めをすることができました。

二日目は首里城から東本願寺沖縄別院に参拝したのち中部北部方面へ。別院では基地を抱えた今の沖縄の問題、檀家制度のない沖縄での教化活動のご苦労など、輪番さんから熱のこもったお話が。

最終目は古宇利島・今帰仁城跡・美ら海水族館などの観光地めぐり。二泊三日ながら盛りだくさんなスケジュールでした。

沖縄ののどかな生活空間を切り裂くような軍用機の爆音を、旅行中に何度も聞きました。県民の4人に1人が亡くなられたという沖縄戦の悲しみは、今なお基地問題という形で現存していることを実感させられた旅でもありました。

「修正会」「新春法会」が開催されました。

2018年01月30日

1月1日(月)元日

10時より「修正会(しゅしょうえ)」が勤められました。

新年を迎え、仏前にて心静かに自分自身を見つめ、1年の歩み出しを始める法会です。

式次第は、➀開扉 ➁静座 ➂三帰依 ➃勤行 ➄献杯の儀 ⑥法話(住職挨拶)。

終了後、書院にてお汁粉(ぜんざい)が振る舞われました。

1月8日(月)成人の日

「2018年新春法会」が勤められました。

式次第は、➀勤行 ➁献杯の儀 ➂挨拶 ➃落語 ➄懇親会(福引)

落語会には林家正雀師匠とお弟子さん方が出演され、本堂に笑顔があふれる華やかな催しとなりました。終了後の懇親会では福引も行なわれました。

専行寺では、本年もさまざまな行事や集いが開催されます。ご参拝を心よりお待ちしております。

林家正雀師匠 来たる!

2017年12月20日

2018年お正月の行事は、元日恒例の「修正会」に続き、8日(成人の日)に「新春法会(新年初参り&落語会)」が開催されます。林家正雀師匠とお弟子さん方がお越しくださいます。新年の献杯と福引もどうぞお楽しみに!皆様ぜひお誘い合わせてお出かけください。

※詳細はこちら>新春法会2018